Articles sur l'Anthropocène

Des articles de fond sur l'Anthropocène

Sommes-nous trop nombreux sur Terre ? Partie 1 : Coïncidence

Quand croissance de la population rime avec croissance de l'altération

Quartier de Jalousie près de Port-au-Prince en Haïti. Source : Global Population Speakout (https://populationspeakout.org/).

Le concept de surpopulation est indéniablement casse-gueule. Comment définir la surpopulation ? Répondre à cette question revient inévitablement à en aborder une autre tout aussi périlleuse : qu’est-ce qu’une population adéquate ou optimale ?

Après tout, la population est ce qu’elle est et si nous sommes aujourd’hui huit milliards d’humains Homo sapiens sur Terre, c’est que les conditions ont rendu possible ce fait incontestable. Comment alors prétendre que c’est trop et qu’il faut impérativement diminuer ? Ou à l’inverse, pas assez et qu’il est nécessaire de croître encore ? Et de combien faudrait-il alors diminuer ou de combien pourrait-on encore augmenter ?

Déterminer si oui ou non la planète est surpeuplée est donc un exercice délicat. Une manière d’aborder la question est d’évaluer l'adéquation entre la population actuelle et le support vital de notre existence, la biosphère.

Cette adéquation sera abordée dans les différentes parties constitutives de cet article, avec :

La surface que nous occupons au sol (partie “La maison est-elle assez grande ?” ci-dessous) ;

L’état général de l'environnement (“Dans quel état est la maison ?”)

La quantité de ressources utilisées (“Et le garde-manger ?”) ;

Notre relation avec les autres formes de vie (“Qu’en dit le voisinage ?” et “Quelle place pour l’espèce humaine dans la grande famille du vivant ?”).

La maison est-elle assez grande ?

Nous avons vu dans le précédent article que la famille Homo sapiens avait connu un agrandissement inédit durant les dernières décennies. Puisque nous sommes de plus en plus nombreux, une première question naturelle peut être de savoir s’il y a assez de place pour tous sur Terre. Pour appréhender cela, nous pouvons nous intéresser à la densité de population, définie par le nombre d’habitants humains Homo sapiens* par unité de surface de terres émergées (en général, des kilomètres carrés, km²).

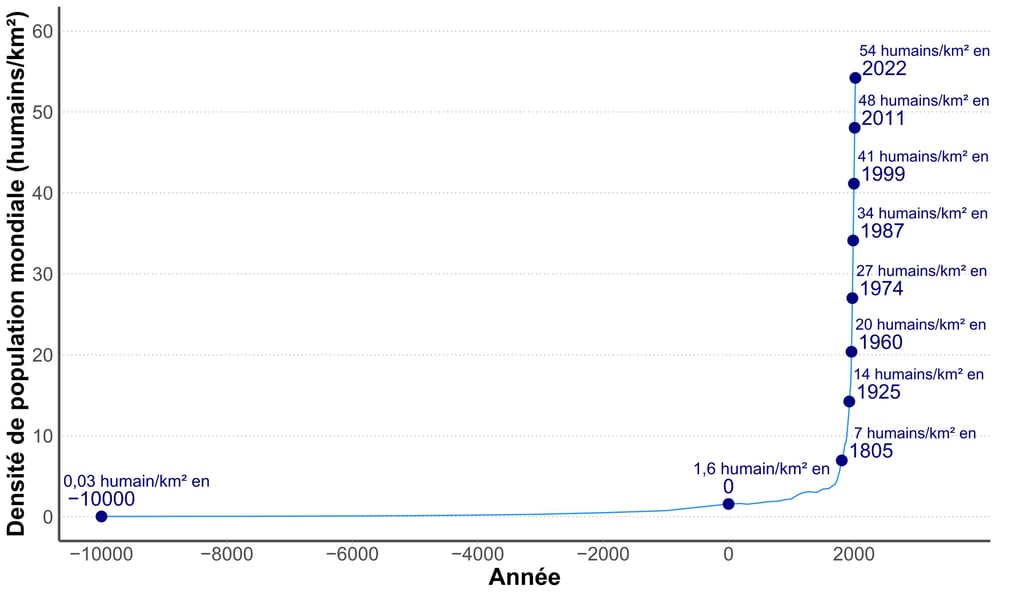

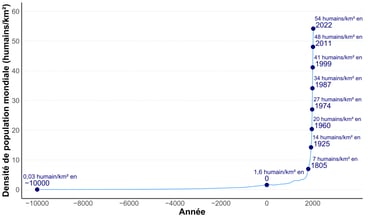

Entre -10 000 et aujourd’hui, la densité moyenne de population a été multipliée par près de 2000, passant de 0,03 habitant/km² à environ 55 habitants/km² (Figure 1). Nous sommes donc évidemment de plus en plus nombreux par unité de surface terrestre.

Figure 1 : Évolution de la densité de population (nombre d’humains par kilomètre carré de terres émergées) globale depuis 12 000 ans. Source des données : Our World In Data pour la population mondiale (https://ourworldindata.org/population-growth#explore-data-on-population-growth) [1], divisée par la surface de terres émergées (148 millions de km²).

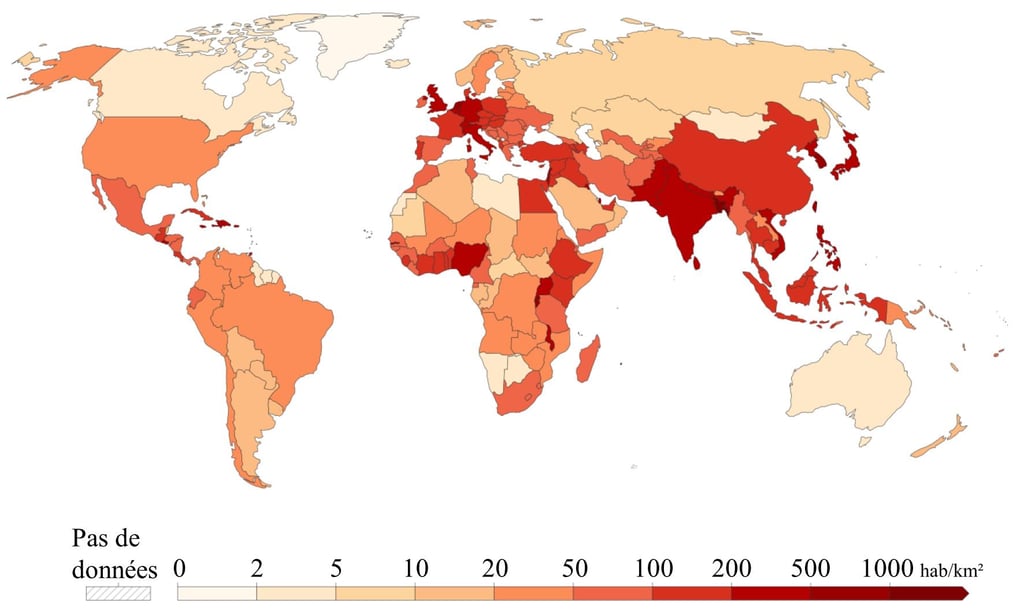

Cette moyenne générale masque cependant des disparités colossales. Alors que la densité de population est très faible par endroit (par exemple, moins de 5 habitants/km² au Canada, en Australie ou en Mongolie), elle atteint des valeurs très élevées dans d’autres (environ 500 habitants/km² en Inde ou en Corée du Sud ; Figure 2).

Figure 2 : Densité de population par pays en 2025. Source de la figure : Modifié depuis Our World In Data (https://ourworldindata.org/grapher/population-density) [1].

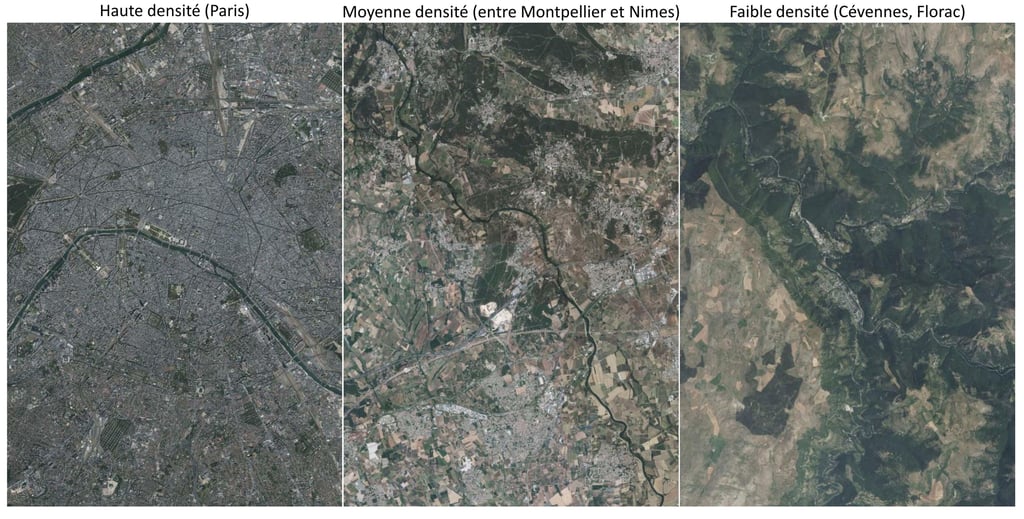

En fait, 95 % de la population mondiale est concentrée sur seulement 10 % des terres émergées de la planète [2] et au sein même d’un pays, des densités de population extrêmement variées peuvent être observées (Figure 3).

Figure 3 : Illustration de la variabilité de la densité de population en France par des photographies aériennes, avec une zone à haute densité (Paris), une zone à moyenne densité (sud de la France, entre Montpellier et Nîmes) et une zone à faible densité (Cévennes). Source des images : IGN - Géoportail (https://www.geoportail.gouv.fr/carte).

Des densités de population parfois dantesques sont même parfois atteintes localement (par exemple, plus de 20 000 habitants par km² à Paris [3]). Ce qui en laisse d’ailleurs certains penser que finalement, il y a plus de place qu’il n’en faut sur Terre [4].

Pensez-y, avec une densité de population proche de celle observée à Paris (environ 20 000 habitants/km², donc), l’humanité tout entière pourrait tenir sur 400 000 km², une surface inférieure à celle de la France métropolitaine (environ 545 000 km²), qui ne représente elle-même que 0,4 % de la surface des terres émergées ! Clairement, la place disponible ne semble donc clairement pas être un frein au niveau de population actuelle, ni à même à son augmentation soutenue.

Le problème, c’est qu’en réalité, la densité de population est un indicateur très peu pertinent pour juger de l’espace que nous occupons, ou plus généralement pour savoir s’il y a assez de place pour la population actuelle ou même pour davantage d’humains. En effet, l’habitat n’est que l’un des multiples aspects de nos existences par lesquels nous occupons l’espace.

Prenons l’exemple d’un autre aspect vital de notre activité, la production alimentaire : l’agriculture occupe aujourd’hui environ 40 % des terres émergées et près de la moitié des terres habitables de la planète ! Autrement dit, rien que pour subvenir à son alimentation, notre espèce seule mobilise la moitié de la surface terrestre, la plupart du temps de manière tyrannique (pensez à ces immenses monocultures de céréales) !

Donc, la possibilité de faire tenir l’humanité entière sur le territoire français ne dit rien de la place réellement occupée par l’activité humaine : quelle que soit la place prise par l’habitat, des surfaces considérables sont mobilisées pour fournir les ressources et l’énergie nécessaires à l’activité humaine et même des zones très peu densément peuplées sont en réalité anthropisées à l’extrême (cf. la Figure 3, sur laquelle la mainmise humaine sur la surface terrestre est patente même pour les zones moins peuplées).

Ce qui est clair, c’est que rien qu’en restant sur l’aspect limité de la surface occupée au sol, les chiffres et les dynamiques plaident plutôt pour la démesure humaine : une unique espèce, parmi les millions d’espèces peuplant la Terre, s’attribue la majorité de la surface terrestre pour son seul bénéfice (habitat, transport, agriculture, extraction de ressources, …). Sous cet angle déjà, l’Anthropocène est bien le temps de la tyrannie humaine [5].

Surtout, la place occupée au sol n’est qu’un aspect de l’activité humaine et il est donc nécessaire d’élargir le champ de notre analyse pour apprécier son impact sur la biosphère, sous peine de retomber dans un raisonnement simpliste typique de l’écomodernisme. L’émission de gaz à effet de serre, par exemple, n’est pas directement rattachée à une surface de sol occupée par l’activité humaine, mais constitue un critère crucial à prendre en compte pour évaluer l’impact de notre population sur l’habitabilité terrestre.

Dans quel état est la maison ?

En plus de la taille de la maison, il faut donc aussi considérer son état et celui de son entourage. Si vous avez une maison immense, mais que vous l’avez ravagée au point de la rendre insalubre, que l’air intérieur est irrespirable, que l’eau n’est plus potable et que le jardin ressemble à un champ de mine, il est probable que ladite maison, aussi grande soit elle, ne puisse plus remplir sa fonction d’accueil.

Et de ce côté-là, malheureusement, la plupart des indicateurs disponibles plaident pour un état de délabrement avancé ! La concentration de gaz à effet de serre tout comme la température de surface et le niveau des mers augmentent brutalement, les polluants éternels sont retrouvés partout [6, 7], l’eau est dans bien des endroits du monde en raréfaction et polluée au point de devenir impropre à la consommation [8], la pollution de l’air entraîne la mort prématurée de millions de personnes de par le monde [9, 10], les populations de nombreuses espèces animales "non-humaines" s’effondrent [11, 12], le taux d’extinction des espèces "non-humaines" s’envolent [13, 14]…

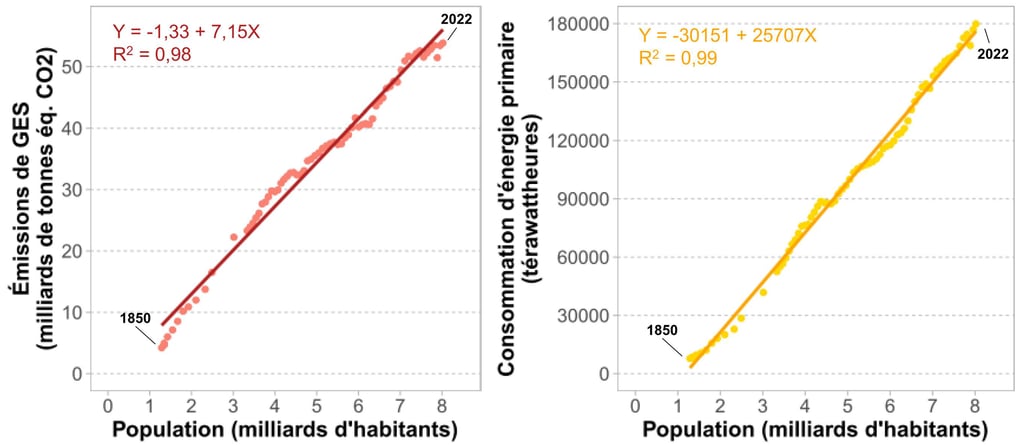

En fait, la croissance de la population humaine des dernières décennies coïncide de manière troublante avec l'augmentation de l'altération de la surface terrestre. Par exemple, il existe une corrélation extrêmement forte entre la taille de la population humaine et les émissions de gaz à effet de serre (Figure 4).

Qu'en dit le voisinage ?

Un autre aspect qu’il me semble important de prendre en compte est notre relation avec nos voisins. Comme évoqué précédemment, notre espèce n’est que l’une des innombrables formes de vie qui peuplent la planète. Et, malheureusement, notre relation aux multiples formes de vie "non-humaines" s’avère, dans l’ensemble**... conflictuelle. Plutôt tyrannique ou despotique en réalité, puisqu’elle peut être résumé en deux mots : exploitation et destruction, et en une finalité tragique : l’extinction du vivant.

Rappelons juste ce chiffre stupéfiant : chaque année, les humains tueraient quelque mille milliards d’animaux pour se nourrir, s’habiller, se soigner, etc [17]. Donc, d’un point de vue "biocentrique" (si cela a un sens), il semblerait que l’augmentation de la population humaine constitue une destinée tragique pour le plus grand nombre, puisque la forme de vie qui tend à annihiler les autres prospère.

Quelle place pour l'espèce humaine dans la grande famille du vivant ?

Il est aussi possible d’aborder la question de la taille de la population sous un angle plus métaphysique, selon la manière que nous avons de considérer notre place dans le vivant et sur la Terre. Concrètement, par notre nombre croissant, nous tendons à occuper tout l’espace et ne laissons que des miettes aux innombrables autres formes de vie de la planète.

D’un point de vue anthropocentrique, comme celui des monothéismes qui appellent plus ou moins clairement l’espèce humaine à dominer le monde, les tendances récentes de la population humaine sont sûrement perçues positivement. En considérant ce que nous savons du cheminement de la vie depuis ses débuts, c’est tout à fait questionnable. La vie a évolué sur des milliards d’années pour générer des formes toujours plus nombreuses, complexes et interdépendantes. Dans cette perspective, qu’une unique forme de vie entretienne une telle hégémonie sur les autres n’a a priori rien de naturel ou de souhaitable.

Et le "garde-manger" ?

Il faut aussi tenir compte de ce que nous consommons. Si nous avons une immense maison, mais que le garde-manger est vide, ça risque vite de tourner à la foire d’empoigne ! Pour cet aspect aussi, la croissance de la population humaine coïncide clairement avec l'augmentation de la consommation de ressource, comme le montre la corrélation presque parfaite entre la taille de la population et la consommation d'énergie primaire (Figure 4).

Malheureusement, les signes montrent que nous tendons à consommer davantage que ce que la nature peut reconstituer. Un indicateur bien connu est celui du jour du dépassement, calculé par l’ONG américaine Global Foortprint Network et censé définir le jour de l’année à partir duquel nous vivons à crédit (c’est-à-dire au-delà duquel ce que nous consommons comme ressources ou produisons comme déchets dépasse ce qui est annuellement produit ou absorbé par la nature). Ce jour de dépassement est sans cesse avancé dans le temps : il intervenait courant décembre dans les années 1970 et a été défini au 1er août en 2024 [15].

Cet indicateur fait cependant l’objet de critiques importantes [16]. Concentrons donc notre propos sur quelques faits irréfutables qui montrent que les ressources sur lesquelles repose notre activité s’appauvrissent. Pour les ressources dites "non renouvelables" (pétrole, gaz, charbon, métaux divers, …), qui constituent le socle de notre civilisation (et de la croissance démographique), les réserves restent difficiles à chiffrer, mais diminuent par définition puisqu’elles ne peuvent pas se reconstituer aux échelles de temps qui nous concernent.

Surtout, afin de soutenir une économie de l’accumulation et en aucun cas de la transition, nous consommons toujours plus de ces ressources, ce qui veut dire qu’elles s’épuisent de plus en plus rapidement. La course au numérique notamment, à l'œuvre depuis des décennies mais qui s’accélère encore avec l’engouement frénétique et irréfléchi pour l’IA, est en train de faire peser une pression insoutenable sur de nombreuses ressources, dont les métaux.

Pour les ressources "renouvelables", on peut simplement mentionner la terrible perte de couverture forestière en cours depuis la naissance de l’agriculture, ainsi que la diminution des populations animales, par exemple pour un nombre de plus en plus important d’espèces de poissons. Le vivant tend généralement à s’effondrer sous l’influence de l’activité humaine, ce qui constitue certainement le signe le plus alarmant des excès de ladite activité.

Figure 4 : Corrélation entre la taille de la population humaine et les émissions de gaz à effet de serre (GES ; à gauche), et entre la taille de la population humaine et la consommation d'énergie primaire (à droite) entre 1850 et 2022. Source des données : Our World In Data pour la population (https://ourworldindata.org/population-growth), les émissions de GES (https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions) et la consommation d'énergie (https://ourworldindata.org/energy).

Notes

* Rappelons que nous ne constituons que l’une des innombrables formes de vie qui habitent la planète.

** Si d'une manière générale l'activité humaine tend à se manifester par une altération de l'habitabilité terrestre et une destruction du vivant, rappelons que bien des humains au cours de l’histoire ou aujourd'hui encore n’ont pas eu cette relation destructrice avec leur monde.

Références

[1] H. Ritchie et al., « Population Growth », Our World in Data, 2023. https://ourworldindata.org/population-growth

[2] European Commission, Joint Research Centre (JRC), « Urbanization: 95% Of The World’s Population Lives On 10% Of The Land », ScienceDaily, 2008. https://www.sciencedaily.com/releases/2008/12/081217192745.htm

[3] Wikipédia, « Démographie de Paris ». https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9mographie_de_Paris&oldid=223952282

[4] N. Elgrably, « Surpopulation: Elon Musk n’a pas tort », Le Journal de Montréal, 2022. https://www.journaldemontreal.com/2022/09/02/surpopulation--elon-musk-na-pas-tort

[5] H. Cuny, Le bon, la brute et le tyran - Ce que l’Anthropocène dit de nous. Maïa, 2023.

[6] A. M. Calafat, Z. Kuklenyik, J. A. Reidy, S. P. Caudill, J. S. Tully, et L. L. Needham, « Serum concentrations of 11 polyfluoroalkyl compounds in the US population: data from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999- 2000 », Environ. Sci. Technol., vol. 41, no 7, p. 2237‑2242, 2007. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17438769/

[7] R. Aubert et S. Horel, « Les PFAS, une famille de 10 000 « polluants éternels » qui contaminent toute l’humanité », Le Monde, 2025. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2025/01/14/les-pfas-une-famille-de-10-000-polluants-eternels-qui-contaminent-toute-l-humanite_6496699_4355770.html

[8] United Nations, « Summary Progress Update 2021: SDG 6 — water and sanitation for all », UN-Water, 2021. https://www.unwater.org/publications/summary-progress-update-2021-sdg-6-water-and-sanitation-all

[9] World Health Organization, « Ambient (outdoor) air pollution », 2024. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health

[10] P. J. Landrigan, « Air pollution and health », Lancet Public Health, vol. 2, no 1, p. e4‑e5, janv. 2017. https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(16)30023-8/fulltext

[11] G. Ceballos, P. R. Ehrlich, et P. H. Raven, « Vertebrates on the brink as indicators of biological annihilation and the sixth mass extinction », Proc. Natl. Acad. Sci., 2020. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1922686117

[12] WWF, « Living Planet Report − 2022: Building a nature-positive society. Gland, Suisse », WWF, Gland, Suisse, 2022. https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/embargo_13_10_2022_lpr_2022_full_report_single_page_1.pdf

[13] R. H. Cowie, P. Bouchet, et B. Fontaine, « The Sixth Mass Extinction: fact, fiction or speculation? », Biol. Rev., vol. 97, no 2, p. 640‑663, 2022, doi: 10.1111/brv.12816. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/brv.12816

[14] IPBES, « Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Bonn, Germany », IPBES secretariat, Bonn, Germany, 2019. https://zenodo.org/record/3553579

[15] Wikipédia, « Jour du dépassement », Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jour_du_d%C3%A9passement&oldid=222353690

[16] N. Fiala, « Measuring sustainability: Why the ecological footprint is bad economics and bad environmental science », Ecol. Econ., vol. 67, no 4, p. 519‑525, 2008. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800908003376

[17] L214, « Dossier : les chiffres clés de la souffrance animale – Animaux abattus dans le monde », L214. https://www.l214.com/animaux/chiffres-cles/statistiques-nombre-animaux-abattus-monde-viande/

Conclusion

L’augmentation de la taille de la population humaine est allée de pair avec un accroissement de l'occupation de la surface terrestre par notre espèce pour subvenir à ses différents besoins, en matière de production alimentaire surtout, mais aussi d’habitat, de transport ou encore d’extraction de ressources de toutes sortes.

Elle est aussi allée de pair avec l'augmentation de la pollution de la surface terrestre, par le relargage croissant de déchets, que ce soit des gaz à effet de serre, des polluants éternels, des plastiques et des microplastiques.

L'augmentation de la taille de la population humaine est donc concomitante à l'augmentation de l'altération de l'habitabilité terrestre, avec plus d’êtres vivants "non-humains" exploités et exterminés et un poids toujours plus important, au sens propre comme au sens figuré, de notre espèce sur le vivant.

Ces évolutions parallèles mènent assez naturellement à une interrogation fréquente : le problème majeur de notre époque n'est-il pas celui de la surpopulation ?

Pas si vite ! Car une coïncidence ou une corrélation n'est pas une preuve de causalité. Dans le prochain article, nous aborderons la question des responsabilités respectives des différentes populations humaines au regard de leur impact sur la biosphère. Des responsabilités foncièrement différentes, qui invitent à se questionner : finalement, le problème réside-t-il dans la taille de la population, ou dans le mode de vie propre à une partie de la population ? Une question qui en amène une autre, aussi dérangeante : si vraiment nous devions diminuer la taille de la population pour réduire l’impact environnemental, qui devrait se sacrifier en priorité ?

Henri Cuny