Articles sur l'Anthropocène

Des articles de fond sur l'Anthropocène

Quel futur pour l'Anthropocène ? - Le grand découplage, le grand effondrement, la décroissance… parmi tant d’autres possibilités

Vers le scénario du métissage entre découplage et effondrement ?

Voici la partie conclusive des trois articles précédents, qui ont chacun détaillé un scénario d’évolution de l’Anthropocène pour les années à venir, avec 1) le grand découplage, 2) le grand effondrement et 3) la décroissance.

Trois scénarios particulièrement contrastés en matière de philosophie et d’implications (sociales, politiques, écologiques…). Alors, quel est le scénario le plus probable ? D’ailleurs, la réalisation d’un scénario exclut-elle nécessairement la réalisation d’un autre ?

Les trois trajectoires du futur de l’Anthropocène en bref

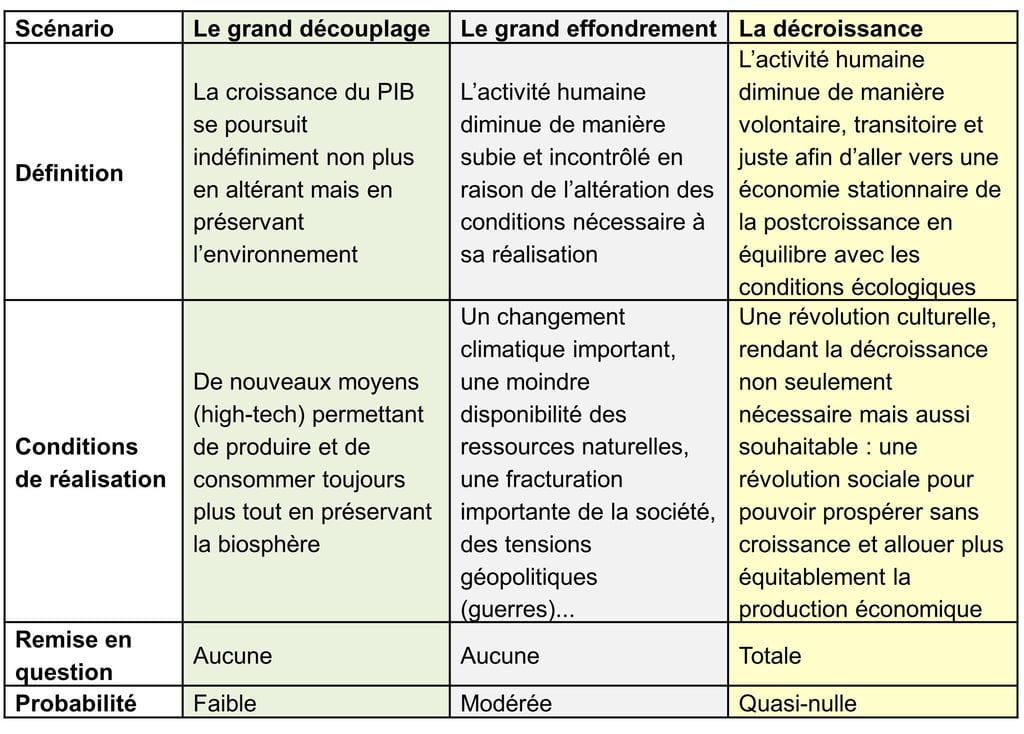

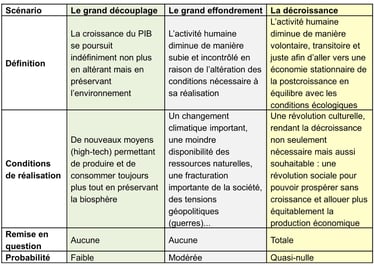

Commençons par résumer les grandes lignes des trois scénarios précédemment développés :

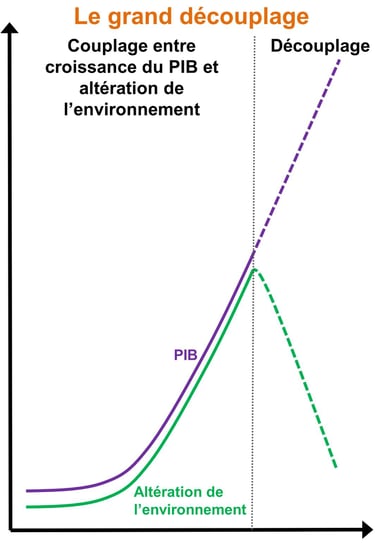

Scénario 1 – Le grand découplage : La finalité de l’activité humaine reste la croissance de la production-consommation, c’est-à-dire du Produit Intérieur Brut (PIB), l’ambition étant de « découpler » cette croissance de l’altération de l’environnement. Des transformations radicales dans nos modes de production et de consommation, avec une bonne dose d’innovation et de technologies, amènent à une rupture du lien historique (un découplage, donc) entre croissance du PIB et croissance de l’altération environnementale. Nous pouvons alors produire et consommer toujours plus, ce qui doit garantir le bien-être du plus grand nombre.

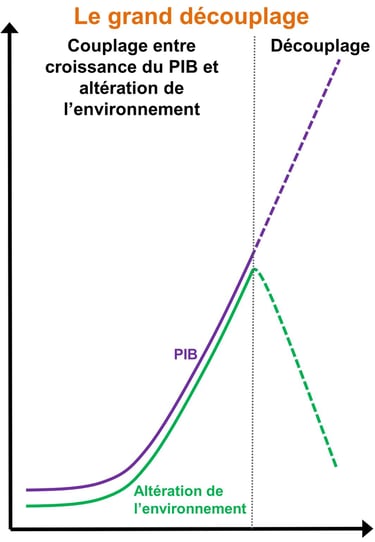

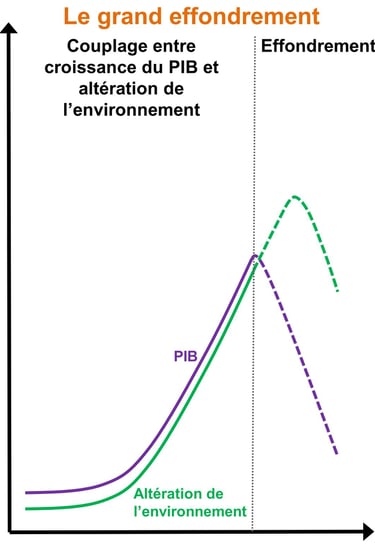

Scénario 2 – Le grand effondrement : Scénario dans lequel le découplage ne se passe pas aussi bien que prévu, à un point tel que nous entrons dans une logique de diminution subie et incontrôlée de l’activité humaine telle que mesurée par le PIB (et in fine de la population). Le changement climatique, la moindre disponibilité des ressources naturelles et la fracturation de la société (du fait des inégalités notamment) sont trois causes majeures possibles du grand effondrement.

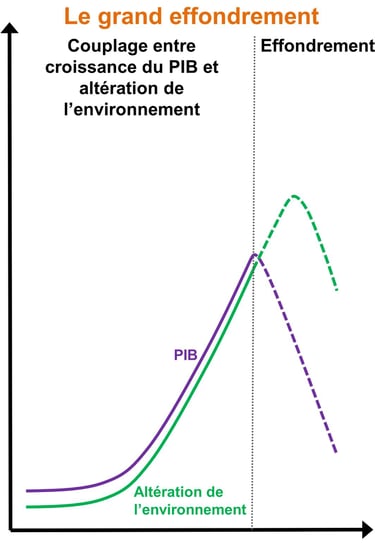

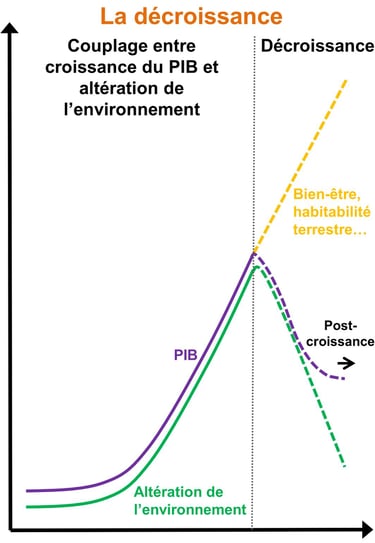

Scénario 3 – La décroissance : Scénario dans lequel une majorité de la population fait le choix d’une réduction transitoire, équitable et volontaire de l’activité telle que mesurée par le PIB, ceci afin d’atteindre une nouvelle économie « stationnaire » ou de la post-croissance, en équilibre avec les limites écologiques et libérée de l’impératif de croissance. Cette bifurcation radicale suppose de cesser de croire en la croissance comme unique voie garante du bien-être de tous (révolution culturelle), et une réorganisation totale de la société pour assurer une répartition plus équilibrée des richesses dans un contexte de réduction de la taille de l’économie (révolution sociale).

Figure 1 : Représentations conceptuelles des trois scénarios sous l’angle de la relation entre l’activité humaine telle que mesurée par le PIB et l’altération de l’environnement avec, de gauche à droite, le grand découplage, le grand effondrement et la décroissance.

Mon sentiment quant à ces différents scénarios transparaît sûrement déjà de mes précédents écrits et peut être résumé par ces quelques mots : le grand découplage m’écœure, le grand effondrement m’effraie et la décroissance m’attire. Mais au-delà de cette appréciation personnelle, essayons maintenant d’évaluer et de comparer la plausibilité de chaque scénario.

La décroissance : disqualifiée avant même le top départ

Il existe aujourd’hui une extraordinaire incohérence entre l’adhésion au concept de décroissance exprimée par une part importante de la population à l’occasion de divers sondages d’opinion [1, 2] et les scores ridiculement faibles des projets fondés sur la décroissance lors des consultations démocratiques [3, 4]. D’une manière générale, la décroissance reste un concept non pas débattu, mais combattu par l’immense majorité des politiques, économistes, chefs d’entreprises, journalistes et autres "grands de ce monde" [5, 6, 7].

On déduit de ces observations que la décroissance demeure une idée agissant tel un épouvantail et pour laquelle la plupart d’entre nous, quand bien même certains la juge d’intérêt potentiel, ne sont aucunement prêts à sauter le pas de la mise en œuvre concrète. Il y a donc toutes les chances qu’elle reste lettre morte et seul un fou pourrait aujourd’hui parier sur la réalisation d’un tel scénario dans un futur proche, même à l’échelle d’un pays. Il nous reste donc à trancher entre le grand découplage et le grand effondrement.

Le grand découplage : outsider déterminé mais vainqueur peu crédible

Comme la décroissance, le grand découplage est un scénario dont la réalisation suppose que nous y prenions volontairement une part active. Et dans le cas du grand découplage, contrairement à la décroissance, on peut dire que la volonté ne manque pas ! Ce scénario est en effet adoubé par tous les « leaders » actuels, des politiciens de plus "haut niveau" aux entrepreneurs mégalos-dingos du genre d’Elon Musk ou Jeff Bezos [8, 9]. Depuis quelques années ou décennies, des politiques ambitieuses sont d’ailleurs mises en œuvre pour sa réalisation.

Las, la volonté n’est parfois pas suffisante et, pour différentes raisons, le grand découplage est un scénario peu crédible. Les analyses récentes montrent qu’en dépit des efforts susmentionnés, il n’est pas assez rapide, n’est que partiel (il ne concerne que certains aspects de l’altération de l’environnement), local (il ne s’exprime pas globalement) et relatif (par exemple, il n’y a pas de découplage absolu entre émissions de CO2 et PIB, puisque même si les premières augmentent moins vite que le second, les deux continuent d’augmenter) [10, 11]. Tout mis bout à bout, il semble donc que le grand découplage ne soit pas pour demain. Ce qui nous laisse le grand effondrement comme unique candidat à la victoire finale ?

Le grand effondrement : candidat redouté prétendant à la victoire finale

Avant de le déclarer grand vainqueur, notons déjà que le grand effondrement a plutôt gagné en crédibilité ces dernières années, entre le succès médiatique de "collapsologues" [12] et l’effondrement bien réel de certains aspects primordiaux de notre monde. L’effondrement écologique notamment est une réalité bien documentée, comme le montrent l’affaissement brutal de populations animales [13] et l’accélération de la disparition d’espèces [14].

L'effondrement de la civilisation elle-même relève cependant davantage du domaine théorique à ce stade. Le sentiment que "cela pourrait arriver" est bien présent dans la population, comme le confient de nombreuses personnes lors de sondages d’opinion [15, 16]. Cette sensation est bien entendu nourrie par l’effondrement écologique susmentionné et les perspectives du changement climatique, ainsi que par la hausse des tensions sociales et géopolitiques, auxquelles l'accroissement des inégalités et l’ambition têtue (ou débile) d’une croissance infinie, par nature impossible et donc génératrice de frustrations, ne sont probablement pas étrangères.

Verdict

Le tableau ci-dessous résume l’essentiel de ce que nous avons vu dans cet article sur le futur de l’Anthropocène :

En définitive, parmi les trois scénarios présentés, c’est plutôt l’effondrement qui a le vent en poupe, et ce n’est pas l’actualité (évènements climatiques extrêmes, tensions géopolitiques croissantes, multiplication des guerres …) qui va changer la donne. S’il fallait choisir un seul scénario parmi les trois, c’est certainement sur le grand effondrement qu’un esprit rationnel se tournerait. Mais faut-il s’en tenir à un scénario unique somme toute assez caricatural ? Sachant qu’une infinité d'intermédiaires entre les trois scénarios présentés sont envisageables, ne faudrait-il pas plutôt miser sur un scénario métissé ?

La victoire du métissage entre découplage et effondrement ?

On l’a vu, la décroissance est très improbable, même à l’échelle locale. S’il doit y avoir métissage de scénarios, ce serait donc plutôt entre le grand découplage et le grand effondrement. En fait, ce mélange constitue d’ailleurs peut-être le scénario le plus crédible, car c’est précisément ce qui se joue en ce moment même !

Même si nous sommes à mille lieux d’un grand découplage, il existe déjà des découplages partiels (par exemple, le découplage relatif entre la croissance du PIB et les émissions de CO2) ou localisés (par exemple, le découplage entre la croissance de la population et la perte de couverture forestière en France). En parallèle de ces timides débuts de découplage, des effondrements sont observés au niveau de certains indicateurs écologiques (effondrement des populations animales ou disparition d’espèces), sans pour autant que nous soyons encore entrés dans une logique de grand effondrement.

On peut imaginer que cette dualité découplage/effondrement se poursuive encore un temps. Il n’est pas impossible que nous finissions par arriver à découpler davantage l’activité économique et les émissions de CO2, notamment par l’électrification de nombreux processus économiques, mais que dans le même temps l’effondrement des populations animales se poursuive, ce-dernier n’ayant jusqu’ici que bien peu à voir avec les émissions de CO2 et le changement climatique [17].

Certains découplages pourraient même favoriser certains effondrements, l’électrification nécessaire à la décarbonation de l’économie induisant par exemple un déplacement des pressions écologiques susceptible d’aggraver certains dommages à la biosphère (moins de CO2 émis, mais une dégradation plus importante liée à l’extraction des innombrables métaux nécessaires à l’électrification).

La dualité découplage/effondrement peut aussi s’exprimer dans l’espace, le découplage dans certains pays allant de pair avec une logique d'effondrement dans d’autres pays. Pour reprendre l’exemple de l'électrification, des pays dits “développés” pillent aujourd’hui les ressources en métaux d’autres pays pour faire leur "transition". Au Congo, cette ruée vers les métaux à un coût humain et écologique terrible, nourrissant l’instabilité sociale, les conflits armés et la pollution [18, 19, 20, 21]. Cet exemple illustre la possibilité d’un découplage local et relatif (entre croissance du PIB et émissions de CO2 dans certains pays) au prix d’un effondrement dans certains pays.

Références

[1] Odoxa, « Les Français, plus « écolos » que jamais », Odoxa. 2019. https://www.odoxa.fr/sondage/barometre-economique-doctobre-francais-plus-ecolos-jamais/

[2] Odoxa-MEDEF, « Le rapport au progrès : Regard des Français et comparatif européen (sens, valeur, adhésion, partage et diffusion) ». 2020. https://www.medef.com/uploads/media/default/0019/96/13294-progres-synthese-actualisee-post-covid-sondage-medef.pdf

[3] Ministère de l’Intérieur, « Publication des candidatures et des résultats aux élections - Législatives 2024 ». 2024. https://www.archives-resultats-elections.interieur.gouv.fr/resultats/legislatives2024/ensemble_geographique/44/88/8802/index.php

[4] « Législatives 2024 : Résultats et Communiqués », Décroissance Elections. https://www.decroissance-elections.fr/legislatives-2024-resultats-et-communiques

[5] Le Figaro, «La décroissance n’est pas une réponse au défi climatique», explique Emmanuel Macron, (2020). https://www.youtube.com/watch?v=tVH04X2gSAc

[6] N. Bouzou, « Misère de la décroissance », L’Express. 2020. https://www.lexpress.fr/economie/nicolas-bouzou-misere-de-la-decroissance_2125127.html

[7] L. Ferry, « Pourquoi la décroissance serait catastrophique », Le Figaro. 2021. https://www.lefigaro.fr/vox/societe/luc-ferry-pourquoi-la-decroissance-serait-catastrophique-20211215

[8] A. Piquard, « Jeff Bezos rêve d’envoyer l’humanité dans l’espace », Le Monde. 2021. https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/06/11/jeff-bezos-reve-d-envoyer-l-humanite-dans-l-espace_6083678_3234.html

[9] O. Milman, « Elon Musk was once an environmental hero: is he still a rare green billionaire? », The Guardian. 2023. https://www.theguardian.com/environment/2023/nov/20/elon-musk-green-credentials-clean-energy-climate-deniers

[10] H. Haberl et al., « A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part II: synthesizing the insights », Environ. Res. Lett., vol. 15, no 6, p. 065003, 2020. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab842a

[11] T. Parrique et al., « Decoupling debunked: Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability. European Environmental Bureau. », 2019. https://eeb.org/library/decoupling-debunked/

[12] P. Servigne et R. Stevens, Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes. Seuil, 2015.

[13] G. Ceballos, P. R. Ehrlich, et P. H. Raven, « Vertebrates on the brink as indicators of biological annihilation and the sixth mass extinction », Proc. Natl. Acad. Sci., 2020. https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1922686117

[14] G. Ceballos, P. R. Ehrlich, A. D. Barnosky, A. García, R. M. Pringle, et T. M. Palmer, « Accelerated modern human–induced species losses: Entering the sixth mass extinction », Sci. Adv., vol. 1, no 5, p. e1400253, 2015.

[15] IFOP, « Enquête internationale sur la « collapsologie » - Sondage Ifop pour la Fondation Jean Jaurès », Fondation Jean-Jaurès. https://www.jean-jaures.org/wp-content/uploads/drupal_fjj/redac/commun/productions/2020/1002/enquete_collapso.pdf

[16] G. Rozières et M. Balu, « 6 Français sur 10 redoutent un effondrement de notre civilisation », Le HuffPost. 2019. https://www.huffingtonpost.fr/c-est-demain/video/6-francais-sur-10-redoutent-un-effondrement-de-notre-civilisation-sondage-exclusif_156101.html

[17] WWF, « Living Planet Report − 2022: Building a nature-positive society », WWF, Gland, Suisse, 2022. https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/embargo_13_10_2022_lpr_2022_full_report_single_page_1.pdf

[18] C. Pierret, « Les richesses minières de la République démocratique du Congo suscitent l’avidité des puissances locales et globales », 2024. https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/06/12/les-richesses-minieres-de-la-republique-democratique-du-congo-suscitent-l-avidite-des-puissances-locales-et-globales_6239058_3234.html

[19] Amnesty International, « Alimenter le changement ou le statu quo ? », Amnesty International. 2023. https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2023/09/drc-cobalt-and-copper-mining-for-batteries-leading-to-human-rights-abuses/

[20] La Décroissance, « L’ogre numérique mange la terre et ravage le Congo - Entrevue avec Fabien Lebrun », La Décroissance vol. 213, p. 12, 2024.

[21] France Inter, « La guerre des métaux au Congo », France Inter, 2024. https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-mercredi-11-decembre-2024-8712105

[22] N. N. Taleb, Le cygne noir - La puissance de l’imprévisible. Les Belles Lettres, 2020.

Conclusion

S’il est possible de dresser de grands scénarios d’évolution future, bien malin celui qui pourrait dire ce qu’il va advenir de l’Anthropocène ! Il existe une infinité de possibilités pour notre avenir et il faut parfois savoir faire preuve d’humilité et reconnaître que nous ne savons pas.

Loin d’une évolution linéaire, l’histoire semble plutôt être jalonnée d'événements brutaux et totalement imprévisibles (des cygnes noirs [22]), qui ont provoqué stupeur et sidération lorsqu’ils sont advenus. C’est le travail des historiens, en reconstruisant postérieurement des récits logiques avec des causalités bien établies, qui donne l’illusion d’une histoire a priori prévisible, alors qu’elle n’est est essentiellement qu’a posteriori reconstructible.

Nul ne sachant ce qui va se passer, l’objectif ici n’était donc pas de dire l’avenir, mais de décrire quelques grandes possibilités d’évolutions et leurs implications ; une réflexion qui peut être utile pour savoir ce vers quoi nous voulons aller. Car si nous ne pouvons pas prédire le futur, il nous est sûrement possible d’infléchir un minimum les évènements de demain par les choix que nous faisons aujourd’hui.

Henri Cuny