Articles sur l'Anthropocène

Des articles de fond sur l'Anthropocène

Faut-il miser sur le puits de carbone forestier pour limiter le changement climatique ?

Pourquoi se reposer sur les forêts pour atténuer le changement climatique n’est ni pertinent ni responsable

Compter sur la forêt pour limiter le changement climatique induit par l'activité humaine est-il pertinent ? Source : Image par alinajyrkinen de Pixabay, https://pixabay.com/fr/photos/pollution-usine-bleu-2058429/.

Depuis des décennies, les forêts ont constitué un puissant puits de carbone, qui a significativement atténué l’augmentation de l’effet de serre [1, 2, 3]. La civilisation thermo-industrielle cherchant à limiter le changement climatique résultant de son modèle de développement, mais sans perturber même un tantinet ce dernier — un exercice bien compliqué donc ! — mise évidemment beaucoup sur la continuation du “puits de carbone forestier”. Mais cela est-il raisonnable et même possible, alors que le puits de carbone est une phase transitoire des dynamiques forestières qui n’a pas vocation à perdurer éternellement ?

Un puits de carbone forestier persistant en France et dans le monde depuis des décennies

Les forêts du monde stockent environ 870 gigatonnes (une gigatonne = un milliard de tonnes) de carbone (GtC), dont 45 % dans le sol (à une profondeur inférieure à un mètre), 43 % dans la biomasse vivante (aérienne et souterraine), 8 % dans le bois mort et 4 % dans la litière [3]. Ce stock est comparable à celui de l’atmosphère, estimé à 890 GtC [1]. De plus, les forêts échangent continuellement du carbone avec l’atmosphère. Elles sont donc une composante très importante du bilan carbone terrestre et, dans un contexte de changement climatique, font l’objet d’une attention soutenue.

Comme expliqué dans l’article précédent, une forêt agit comme un puits de carbone lorsque la quantité de carbone qu’elle capte dépasse celle qu’elle relâche, autrement dit, lorsque son stock de carbone augmente au fil du temps. Au niveau mondial, les forêts auraient ainsi constitué un puits de carbone massif, stable et persistant au cours des deux dernières décennies [2, 3], contribuant à atténuer le changement climatique.

Entre 2014 et 2023, les forêts auraient absorbé en moyenne 3,5 GtC (12,8 gigatonnes de CO2*, GtCO2) par an [3], soit environ 30 % des émissions humaines (estimées à 10,8 GtC par an, c’est-à-dire 39,5 GtCO2 par an). Cependant, la déforestation amoindri considérablement cet effet “puits de carbone”. Elle génère chaque année environ 2,2 GtC (8 GtCO₂), annulant ainsi près des deux tiers de l’absorption nette réalisée par les forêts [3].

Une conjoncture très favorable…

Malgré la déforestation, la forêt a constitué un puits de carbone puissant et durable au cours des dernières décennies. Comme nous l’avons vu, le puits de carbone n’a cependant rien d’une “fonction” des forêts, mais correspond à une phase transitoire. Dès lors, deux questions s’imposent : Qu’est-ce qui explique le “puits de carbone forestier” observé globalement ces dernières décennies ? Et ce phénomène va-t-il se poursuivre à l’avenir ?

Pour ce qui est de la première question, la forêt a en fait bénéficié d’une conjoncture assez exceptionnelle durant la période récente, avec deux causes principales expliquant le puits de carbone global :

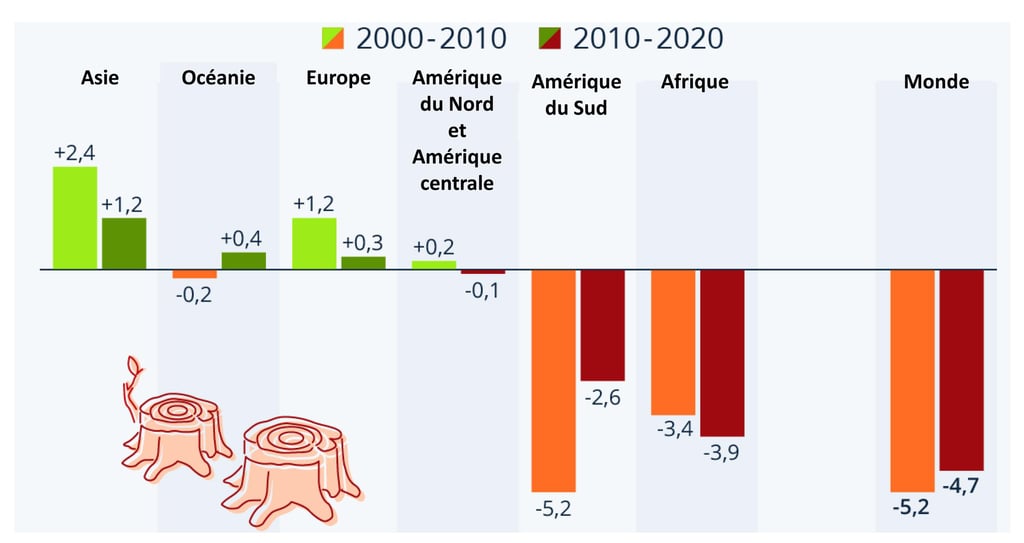

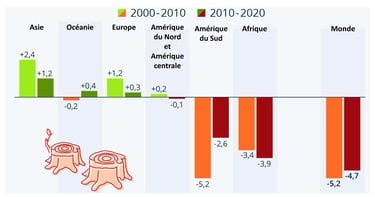

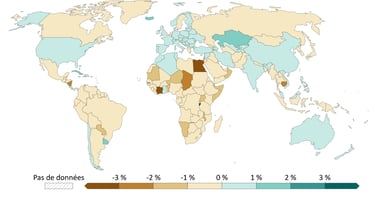

Cause n°1 : La recolonisation forestière observée depuis plusieurs décennies dans de nombreux pays dits “développés”, notamment en Europe et en Asie (Figure 1). Ce processus, décrit par Mather comme une “transition forestière” [4], est en grande partie lié à l’intensification de l’agriculture. Cette dernière a généré un vaste mouvement de déprise agricole, les terres agricoles libérées étant finalement recolonisées par la forêt (quand elles ne sont pas bétonnées pour l’urbanisation). Par exemple en France et depuis l’atteinte d’un minimum forestier au début du 19e siècle, la surface de forêt a doublé, principalement en raison de la déprise agricole, qui dépend donc elle-même de l’intensification agricole rendue possible par le recours massif aux ressources fossiles (pour la mécanisation, les engrais, les pesticides…).

Figure 1 : Changement annuel de la surface forestière par région du monde (en haut) et par pays (en bas). Alors que la forêt perd massivement de la surface en Amérique du sud et en Afrique, notamment en raison de la déforestation, elle s’étend dans d’autres régions du monde, par exemple en Europe (France, Espagne, Allemagne, …) et en Asie (Chine, Inde, Kazakhstan…). Source de l’image du haut : Modifié depuis la FAO (https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/ca8753en) [5] ; Source de l’image du bas : Modifié depuis Our World In Data (https://ourworldindata.org/forests-and-deforestation) [6].

A) Changement de la surface forestière par continent en 2000-2010 et 2010-2020 (millions d'hectares par an)

B) Changement de la surface forestière par pays en 2020 (% par an)

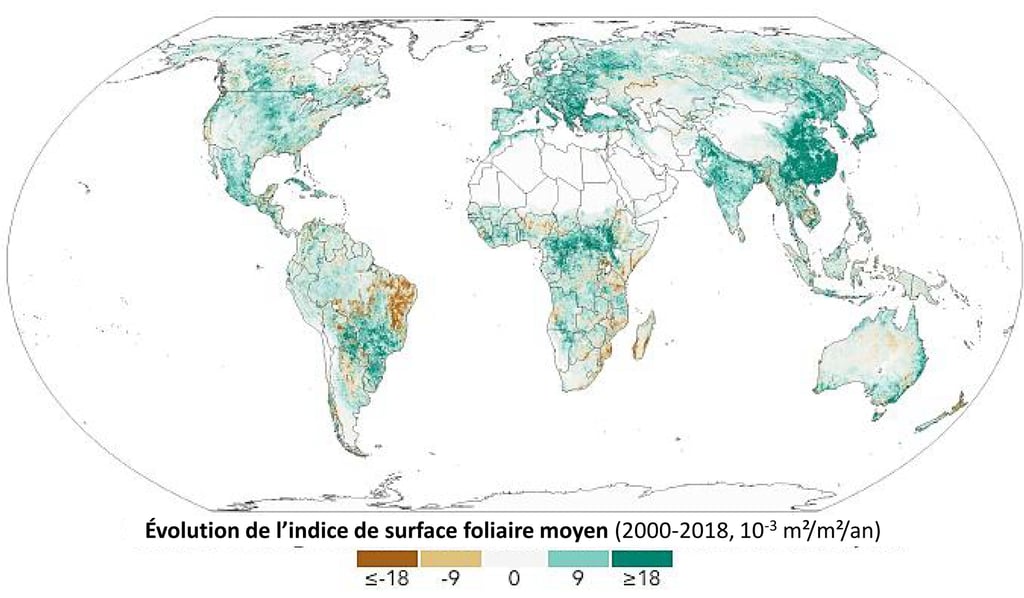

Cause n°2 : La stimulation de la végétation par l’effet fertilisant du CO₂ ; l’élévation de la teneur atmosphérique en CO₂ a eu un effet fertilisant (le CO₂ constituant la matière première de la photosynthèse) qui a stimulé la croissance de la végétation [7], contribuant à un “verdissement” de la Terre à l’échelle globale [8, 9] (Figure 2).

Parmi les autres causes explicatives du puits forestier, citons la fertilisation par l’augmentation des dépôts azotés ou encore des effets positifs du changement climatique, par exemple par l’allongement de la saison de végétation (les plantes tendent à débourrer de plus en plus tôt au printemps, et à poursuivre leur croissance plus tard en automne) [9].

… mais des signaux inquiétants

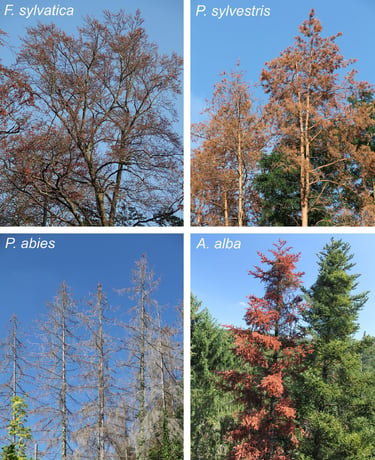

Si la forêt a bénéficié de conditions particulièrement favorables au cours des dernières décennies (nonobstant le gros point noir de la déforestation), plusieurs signaux montrent que nous sommes peut-être arrivés à un point de bascule. Depuis quelques années, de forts effets négatifs d’évènements climatiques extrêmes (sécheresses successives) sont ainsi constatés à un niveau global [11], mais aussi particulièrement en Europe [12] (Figure 3).

Figure 2 : Carte du “verdissement de la Terre”. La carte montre les zones de la planète où “la verdure” a augmenté (en vert) ou diminué (en brun) entre 2000 et 2018. Elle illustre plus précisément l’évolution de l’indice de surface foliaire — soit la quantité de surface de feuilles par rapport à la surface du sol — pendant la saison de croissance. Cet indice est calculé à partir de capteurs embarqués sur les satellites Terra et Aqua de la NASA. Les zones blanches correspondent aux terres sans végétation (déserts, surfaces urbanisées, de glace ou d’eau, …). D’une manière générale, on constate une tendance claire au “verdissement” de la Terre, c'est-à-dire que la quantité de feuilles par unité de surface tend à augmenter. Source de l’image : NASA (https://earthobservatory.nasa.gov/images/146296/global-green-up-slows-warming) [10].

Figure 3 : Illustration de la mortalité des arbres forestiers en Europe. Les sécheresses intenses et répétées depuis 2016 ont entraîné des vagues importantes de dépérissement forestier en Europe pour de nombreuses espèces d’arbres, comme le hêtre (en haut à gauche), le pin sylvestre (en haut à droite), l’épicéa commun (en bas à gauche) et le sapin pectiné (en bas à droite). Source de l’image : Schuldt et al. (2020), https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1439179120300414 [12].

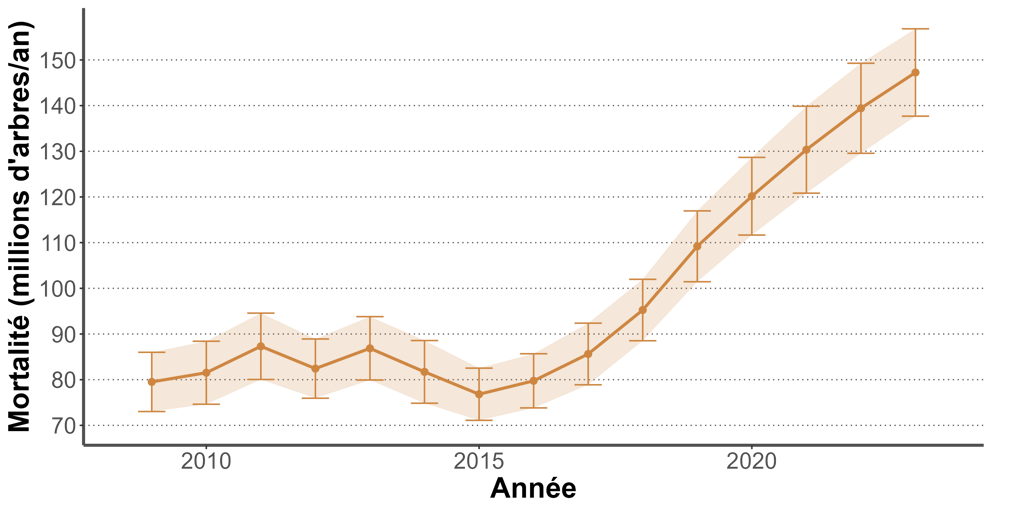

D’une manière générale, les observations révèlent une détérioration générale de la santé des arbres. En France par exemple, la mortalité des arbres forestiers a doublé en quelques années [13] (Figure 4). Des arbres en moins bonne santé, ce sont des arbres qui poussent moins bien et qui meurent plus, ce qui in fine entraîne une baisse de la séquestration de carbone par la forêt.

Figure 4 : Évolution de la mortalité des arbres dans les forêts de l’Hexagone depuis 2009 ! Alors qu’on estimait qu’environ 80 millions d’arbres mouraient chaque année jusqu’à 2016, la mortalité a doublé en quelques années pour atteindre près de 150 millions d’arbres morts en 2023. Source des données : Inventaire Forestier National [13].

Ainsi en France, l’effet “puits de carbone” des forêts aurait diminué de moitié en une décennie [14]. Les forêts de l’Hexagone (sans les sols) auraient absorbé entre 15 à 20 millions de tonnes de carbone (de 55 à 75 millions de tonnes de CO2) par an au cours de la période récente, soit de l’ordre de 15 % des émissions des Français [15]. Mais alors que le puits de carbone forestier s’élevait à environ 16 millions de tonnes de carbone (60 millions de tonnes de CO2) en 2010, il serait tombé à 8 millions de tonnes de carbone (30 millions de tonnes de CO2) en 2020 [14].

Au niveau global, en plus de la dégradation de la santé des arbres, des incendies exceptionnels en matière de surface (des mégafeux), de période de survenue et de durée sont désormais régulièrement observés aux quatre coins du monde, par exemple récemment au Canada [16], en Bolivie [17], en Russie [18], en Australie [19] ou aux États-Unis [20].

Figure 5 : Mégafeu en Californie (12 septembre 2007). Source : California Department of Forestry photo by Bill Peters, Public domain, via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Day-fire-cdf-01.jpg ; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Day-fire-cdf-01.jpg.

Enfin, la spectaculaire expansion des surfaces forestières observée depuis plusieurs décennies dans certains pays et notamment en France s’est largement faite au détriment des terres agricoles. Il paraît donc évident que cette dynamique ne pourra se poursuivre indéfiniment, sauf à compromettre notre capacité à nous nourrir en prolongeant la déprise agricole.

Faut-il tabler sur une continuation du puits de carbone forestier ?

Revenons maintenant à la deuxième question évoquée ci-dessus : le puits de carbone forestier va-t-il se poursuivre à l’avenir ? Nous pouvons retenir des tendances précédemment exposées deux points saillants :

La forêt a permis d’absorber environ 30 % de nos émissions de CO2 au cours des dernières décennies ; cet effet a été rendu possible par une conjoncture extraordinairement favorable, associant notamment une forte dynamique d’expansion forestière dans certaines régions et une stimulation générale de la croissance végétale par l’élévation de la teneur en CO2 atmosphérique.

Plusieurs signaux témoignent cependant d’un important changement en cours, avec notamment les effets négatifs du changement climatique qui affectent de plus en plus sévèrement la santé des forêts et, ce faisant, leur capacité à absorber du carbone.

La dynamique globale des forêts est donc peut-être à un tournant. De la même façon que nous nous sommes habitués à la croissance économique, croyant dur comme fer qu’elle est une dynamique inarrêtable et normale, nous nous sommes habitués à la “forêt puits de carbone”. Las, il va peut-être falloir changer nos habitudes et arrêter de compter sur la forêt pour absorber tous nos déchets.

Une fois admis que la forêt nous a rendu un immense “service” — bien malgré elle, je ne crois pas à la vision de la forêt conçue pour nous servir — en absorbant une part importante de nos émissions, mais qu’il est probable que cet effet décline voire s’arrête à court terme, deux attitudes s’offrent à nous :

Le “je ne suis jamais rassasié” : il est indispensable de maintenir voire de renforcer le puits de carbone forestier, nos politiques d’atténuation du changement climatique en dépendent (car on ne peut/veut pas trop diminuer nos émissions non plus).

Le “je fais face à mes responsabilités” : merci à la forêt qui nous a bien rendu service, mais il est peut-être temps d’arrêter de nous reposer sur les autres et d’engager une réelle politique globale de baisse des émissions (quel est le petit malin qui a dit “décroissance” au fond de la classe ? C’est dehors !).

Bien évidemment, l’analogie avec la croissance économique reste pertinente et c’est bien le “je ne suis jamais rassasié” qui prime aujourd’hui, avec ses appels solennels à “agir” pour “adapter les forêts au changement climatique” et à favoriser “la résilience des forêts” afin qu’elles continuent de nous rendre bien des “services”, mais surtout en ne remettant jamais en question nos modes de vie et nos principes économiques.

Vive la forêt et vive les arbres !

Si miser sur la continuation du puits de carbone forestier ressemble à une attitude déraisonnable et irresponsable d’une civilisation embourbée (radicalisée ?) dans ses principes idéologiques, il est cependant évident que des mesures urgentes doivent être prises en faveur des forêts :

Arrêter la déforestation ; c’est la priorité ultime, étant donné l’impact catastrophique du phénomène en matière d’émissions de gaz à effet de serre et plus généralement d’habitabilité planétaire ;

Favoriser le retour des arbres (par plantation éventuellement, mais aussi et surtout par régénération naturelle) partout où cela est possible et pertinent** : par exemple en ville, dans les champs en favorisant le retour des haies bocagères et des arbres “épars”, dans les jardins individuels***, dans les parcs communaux, …

Encore une fois, l’enjeu de “prendre soin des forêts”**** dépasse bien évidemment la séquestration de carbone : pour rester dans la thématique du changement climatique, la présence d’arbres assure une ambiance rafraîchissante, mais au-delà de ça, une forêt, ou plus généralement un milieu arboré, est surtout bien souvent un endroit grouillant de vie, peuplé de multiples espèces liées par des interdépendances, un lieu d’existence pour de nombreuses communautés humaines (les “peuples autochtones”), un espace “récréatif” partagé par de nombreux “usagers” (les membres de la civilisation thermo-industrielle, qui raisonnent beaucoup par le prisme du divertissement et de l’usage), ou encore un endroit tout simplement beau et serein, propice au calme et à la contemplation.

Notes

*Ceci est lié à la masse molaire respective des atomes de carbone “C” et d’oxygène “O” liés dans une molécule de CO2 ; la masse molaire du C est de 12g/mol, celle du O de 16 g/mol ; une molécule de CO2 représente donc 44 g/mol (12 + 2 * 16) ; pour convertir une masse de CO₂ en équivalent carbone, on multiplie donc par 12/44 ≈ 0,27, ce qui correspond au rapport entre les masses molaires du carbone (12 g/mol) et du CO₂ (44 g/mol) ; inversement pour convertir du carbone en équivalent CO₂, on multiplie par 44/12 ≈ 3,67.

**Ce qui veut dire pas n’importe où non plus, des milieux ouverts comme les prairies ou la savane sont fondamentaux pour la vie de multiples espèces.

***Je constate avec sidération la tendance à la minéralisation des pourtours des maisons récentes : terrasse empierrée, piscine et mur d’enceinte semblent être les nouveaux idéaux d’une génération visiblement frappée de phobie ou de détestation de l’organique.

****Ce qui ne veut pas dire agir à tout va ; prendre soin des forêts, ça peut aussi simplement être leur “foutre la paix”.

Références

[1] P. Friedlingstein et al., « Global Carbon Budget 2024 », Earth System Science Data, vol. 17, no 3, p. 965‑1039, 2025. https://doi.org/10.5194/essd-17-965-2025

[2] Y. Pan et al., « A large and persistent carbon sink in the world’s forests », Science, vol. 333, no 6045, p. 988‑993, 2011. https://doi.org/10.1126/science.1201609

[3] Y. Pan et al., « The enduring world forest carbon sink », Nature, vol. 631, no 8021, p. 563‑569, 2024. https://doi.org/10.1038/s41586-024-07602-x

[4] A. S. Mather, « The forest transition », Area, p. 367‑379, 1992. https://www.jstor.org/stable/20003181

[5] FAO, « Global Forest Resources Assessment 2020: Main report. Rome, Italy », 2020. https://doi.org/10.4060/ca8753en

[6] H. Ritchie, F. Spooner, et M. Roser, « Forests and Deforestation », Our World in Data, 2021. https://ourworldindata.org/forests-and-deforestation

[7] E. C. Davis, B. Sohngen, et D. J. Lewis, « The effect of carbon fertilization on naturally regenerated and planted US forests », Nat Commun, vol. 13, no 1, Art. no 1, sept. 2022. https://doi.org/10.1038/s41467-022-33196-x

[8] S. Piao et al., « Characteristics, drivers and feedbacks of global greening », Nat Rev Earth Environ, vol. 1, no 1, p. 14‑27, 2020. https://doi.org/10.1038/s43017-019-0001-x

[9] Z. Zhu et al., « Greening of the Earth and its drivers », Nature Clim Change, vol. 6, no 8, p. 791‑795, 2016. https://doi.org/10.1038/nclimate3004

[10] NASA, « Global Green Up Slows Warming », NASA Earth Observatory. Consulté le: 16 juillet 2025. https://earthobservatory.nasa.gov/images/146296/global-green-up-slows-warming

[11] W. M. Hammond et al., « Global field observations of tree die-off reveal hotter-drought fingerprint for Earth’s forests », Nat Commun, vol. 13, no 1, p. 1761, avr. 2022. https://doi.org/10.1038/s41467-022-29289-2

[12] B. Schuldt et al., « A first assessment of the impact of the extreme 2018 summer drought on Central European forests », Basic and Applied Ecology, vol. 45, p. 86‑103, juin 2020. https://doi.org/10.1016/j.baae.2020.04.003

[13] IGN, « Mémento, édition 2024 », 2024. https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/memento_2024.pdf

[14] C. Deleuze et al., « Le carbone forestier : un équilibre à trouver entre la préservation des stocks et le maintien d’une pompe à carbone », Annales des Mines, vol. 115, p. 14‑21, 2024. https://www.annales.org/re/2024/re115/2024-07-04.pdf

[15] Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA), « Rapport National d’Inventaire pour la France au titre de la Convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques », 2023. https://foret.ign.fr/api-obs/upload/CCNUCC_france_2023.pdf

[16] Les Décodeurs, « Mégafeux au Canada : 13,7 millions d’hectares de forêt brûlés, deux fois plus que l’année record de 1989 », Le Monde, 2023. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/08/17/megafeux-au-canada-13-7-millions-d-hectares-de-foret-brules-deux-fois-plus-que-l-annee-record-de-1989_6185725_4355770.html

[17] M. Esnault, « En Amazonie bolivienne, les autorités dépassées par des feux incontrôlables », Reporterre, 2024. https://reporterre.net/En-Amazonie-bolivienne-rien-ne-peut-arreter-les-megafeux

[18] Courrier international, « En Sibérie, les mégafeux ravagent une surface “plus grande que le Luxembourg” », Courrier international. 2022. https://www.courrierinternational.com/article/russie-en-siberie-les-megafeux-ravagent-une-surface-plus-grande-que-le-luxembourg

[19] B. Leclère, « Australie - « Le continent brûlé » face aux incendies de forêts : l’Australie est-elle réellement un « lucky country » ? | CNES », Le CNES, 2020. https://cnes.fr/geoimage/australie-continent-brule-face-aux-incendies-de-forets-laustralie-reellement-un-lucky-country

[20] Reporterre, « Mégafeux en Californie : l’état d’urgence décrété à Los Angeles », Reporterre, 2024. https://reporterre.net/Megafeux-en-Californie-l-etat-d-urgence-decrete-a-Los-Angeles

Conclusion

Au cours des dernières décennies, les forêts mondiales ont constitué un puissant “puits de carbone” qui a permis d’absorber de l’ordre de 30 % de nos émissions de CO2, contribuant ainsi à l’atténuation du changement climatique.

En dépit de la déforestation qui en annule une bonne partie des effets, le puits de carbone forestier a été rendu possible par la conjonction de plusieurs facteurs favorables, notamment la recolonisation forestière dans certaines régions du monde et l’effet fertilisant global de l’élévation de la teneur en CO2 dans l’atmosphère.

Un esprit chagrin constate cependant que même dans une conjoncture exceptionnellement favorable, les forêts n’ont finalement permis d’absorber qu’une partie de nos émissions. Surtout, cet effet “puits de carbone”, par nature transitoire, touche à ses limites, avec des signaux d’alerte qui s’accumulent : déclin de la santé des forêts, ralentissement de la croissance et mortalité accrue des arbres, mégafeux… sont les premiers stigmates des effets négatifs du changement climatique, qui sont amenés à empirer.

Face à cette tendance, il serait illusoire — voire irresponsable — de continuer de miser sur les forêts comme solution durable à nos excès. La véritable réponse passe par une remise en question profonde de nos modèles économiques et de développement. Une conclusion à laquelle nous arrivons désespérément dès lors que l’on s’intéresse un tant soit peu aux causes profondes et à l’ampleur de la catastrophe écologique contemporaine…

Henri Cuny