Articles sur l'Anthropocène

Des articles de fond sur l'Anthropocène

Huile de palme : cause de désastre écologique ou conséquence de la croissance économique ?

L’huile de palme ou comment voir la catastrophe écologique par le petit bout de la lorgnette

L'huile de palme est identifiée comme cause d'un désastre écologique de grande ampleur et se retrouve pointée du doigt (ici sur un autocollant des "jeunes Vert-e-s suisses", 2021). À juste titre ? Source : Par MHM55 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106705352

L’huile de palme serait une abomination, une infamie, le mal incarné. Vous avez sûrement croisé ces images déchirantes de singes errants, le regard vidé, chassés de leur habitat (les forêts tropicales) ravagé pour faire place aux palmiers à huile. Le scandale a éclaté et nos vaillants industriels, hérauts d’une écologie “non punitive”, “pratique” (copyright B. Pompili [1]) et “qui crée de la valeur économique” (copyright E. Macron [2]), se sont empressés de réagir pour fièrement proposer des produits estampillés “sans huile de palme” ou avec de l’huile de palme “certifiée durable”. Le consommateur est rassuré, il peut continuer de savourer ses pâtes à tartiner et autres hyperconcentrés caloriques sans nuire à ces pauvres singes. Fin de l’histoire… ou narratif bien huilé visant à endormir les foules ?

L’huile de palme, fossoyeuse des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est

L’huile de palme est issue du palmier à huile, une plante originaire d’Afrique tropicale et qui pousse donc préférentiellement en… zone tropicale. En réalité, le palmier à huile permet de produire deux formes d’huile aux propriétés comparables : l’huile de palme, issue de la pulpe du fruit, et l’huile de palmiste, issue du noyau. Concrètement, produire de l’huile de palme (ou de l’huile de palmiste donc) implique de planter des palmiers à huile, une culture qui ne vient pas en remplacement de rien et peut ainsi nécessiter de raser au préalable des forêts tropicales. En Indonésie et en Malaisie, pays qui assurent à eux seuls près de 85 % de la production mondiale (60 % pour l’Indonésie seule) [3], cette expansion agricole est l’un des principaux moteurs de la déforestation [4]. En Malaisie, par exemple, près de la moitié de la perte forestière récente est directement liée à l’extension des monocultures de palmier à huile [5].

Les forêts tropicales d’Asie du Sud-Est sont des milieux grouillants de vie (des “réservoirs de biodiversité”, en langage technique). Détruire ces forêts, c’est donc avant tout détruire un substrat essentiel pour le vivant et d’innombrables formes de vie, parmi lesquelles certaines espèces emblématiques et déjà en danger critique d’extinction, comme l’orang-outan, l’éléphant pygmée ou encore le rhinocéros de Sumatra [6].

Les forêts tropicales retiennent de surcroît de grandes quantités de carbone, que ce soit dans les plantes (la biomasse) ou dans le sol [7]. Leur destruction revient dès lors à libérer de grandes quantités de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, aggravant le changement climatique. À ce bilan déjà salé s’ajoutent des violations persistantes des droits humains, notamment des cas documentés de travail des enfants et d’exploitation de la main-d’œuvre [6], et des qualités nutritionnelles réputées mauvaises (rapport oméga-3/oméga-6 élevé, forte teneur en acides gras saturés, faible teneur en vitamines et minéraux à l’exception de la vitamine E [8]), même si la littérature scientifique se veut prudente sur le sujet [9, 10, 11].

Forte de ce constat implacable, l’opinion publique rend un verdict sans appel : l’huile de palme est inextricablement liée à la déforestation, à la perte de biodiversité et au changement climatique. Elle est dès lors perçue comme particulièrement néfaste pour l’environnement, au contraire d’alternatives comme l’huile de colza, de tournesol, d’olive ou de soja [12].

Mais alors, pourquoi l’huile de palme ?

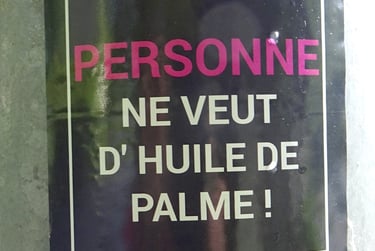

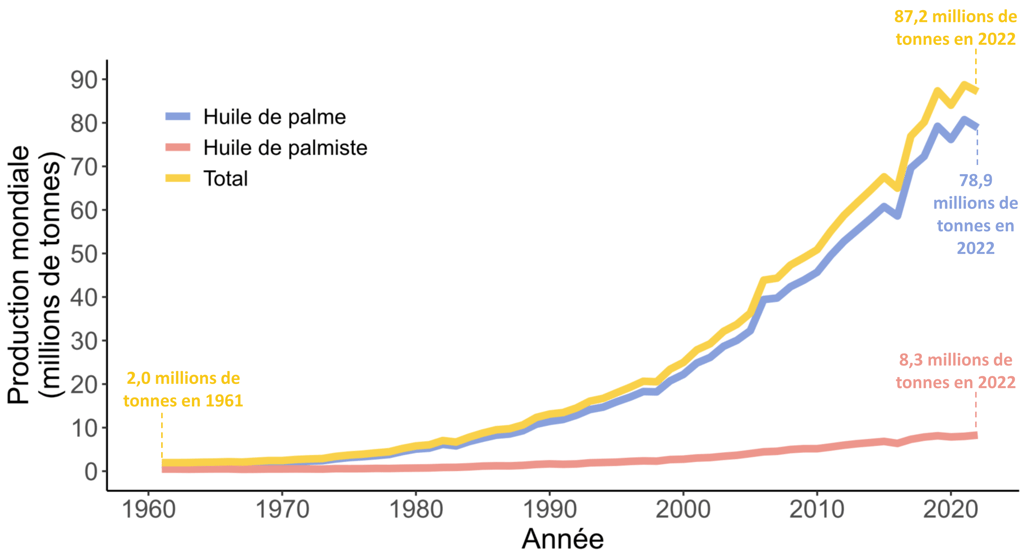

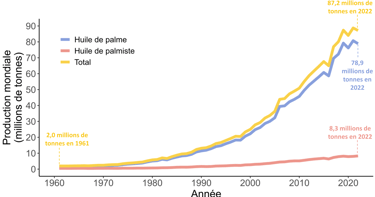

Malgré ses effets dévastateurs sur la biosphère, la production d’huile de palme n’a cessé de croître au fil des décennies, au point d’en faire aujourd’hui l’huile végétale la plus consommée au monde. En 60 ans (1961-2022), sa production a été multipliée par 50, pour approcher 80 millions de tonnes en 2022 [3] (Figure 1). En ajoutant l’huile de palmiste, on arrive à 87 millions de tonnes issues du palmier à huile en 2022, contre 2 millions de tonnes en 1961.

Figure 1 : Évolution de la production mondiale d’huile de palme et d’huile de palmiste depuis 1961. En un peu plus d’un demi-siècle, la production d’huile de palme a été multipliée par 50, tandis que la production d’huile de palmiste a été multipliée par 17. Au total, la production d’huile issue du palmier a été multipliée par plus de 40 depuis 1961 pour atteindre 87 millions de tonnes en 2022. Source des données : Our World In Data [3] (https://ourworldindata.org/palm-oil).

Cette croissance fulgurante s’est logiquement accompagnée d’une explosion de l’usage des terres : un peu moins de 30 millions d’hectares sont aujourd’hui consacrés à la culture de l’huile de palme, contre un peu plus de 3 millions en 1961 [3] (Figure 2). Et les projections sont inquiétantes : il faudrait 36 millions d’hectares supplémentaires d’ici 2050 pour répondre à la demande attendue [5].

Figure 2 : Évolution de la surface mondiale de palmiers à huile depuis 1961. En un peu plus d’un demi-siècle, la surface dévolue à la production d’huile de palme et d'huile de palmiste a été multipliée par 8. Source des données : Our World In Data [3] (https://ourworldindata.org/palm-oil).

Pourquoi un tel engouement pour l’huile de palme en dépit de ses impacts catastrophiques sur la biosphère ? Parce qu’elle cumule des avantages économiques et techniques décisifs qui en font une matière première privilégiée, à l’instar du pétrole. Bon marché, facile à produire et avec des rendements élevés, semi-solide à température ambiante, stable à haute température, inodore, incolore, l’huile de palme démontre surtout des propriétés polyvalentes qui favorisent son omniprésence dans les productions industrielles.

Elle entre ainsi dans la composition d’une kyrielle de produits à travers le monde : environ 68 % de l’huile de palme sont utilisés dans l’alimentation (margarine, chocolat, pizzas, huiles de cuisson, alimentation animale), 27 % dans des produits d’hygiène ou d’entretien (savons, détergents, cosmétiques, agents nettoyants), et 5 % en énergie (biocarburants) [6].

L’huile de palme, un pis-aller ?

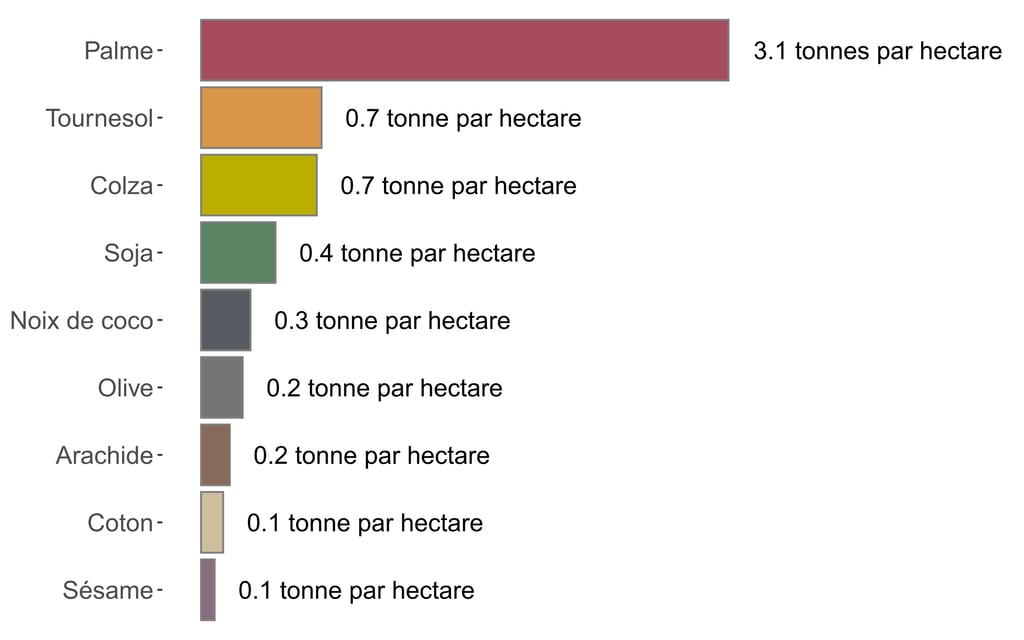

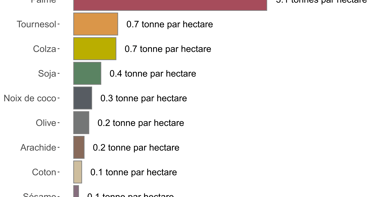

Attardons-nous à présent sur un aspect clé de la culture des palmiers à huile, qui est le rendement. En matière de productivité, cette culture est en effet tout simplement imbattable : à surface égale, elle génère bien plus d’huile qu’une culture de colza, de tournesol ou d’olive. Un hectare de palmiers à huile génère environ 3 tonnes d’huile, contre un peu plus de 0,7 tonne pour le tournesol ou le colza et moins de 0,3 tonne pour l’olive [3] (Figure 3) ! Autrement dit, le rendement d’une culture de palmiers à huile est 4 à 10 fois supérieur à celui de cultures comme le tournesol, le colza ou l’olive. Dit encore autrement, pour remplacer l’huile issue du palmier (huile de palme et huile de palmiste), il faudrait une surface de tournesol ou de colza 4 fois supérieure à celle occupée par les palmiers à huile, ou une surface d’oliveraie 10 fois supérieure !

Figure 3 : Comparaison des rendements de différentes cultures de production d’huile. Le palmier à huile a, de très loin, le meilleur rendement. Source des données : Our World In Data [3] (https://ourworldindata.org/palm-oil).

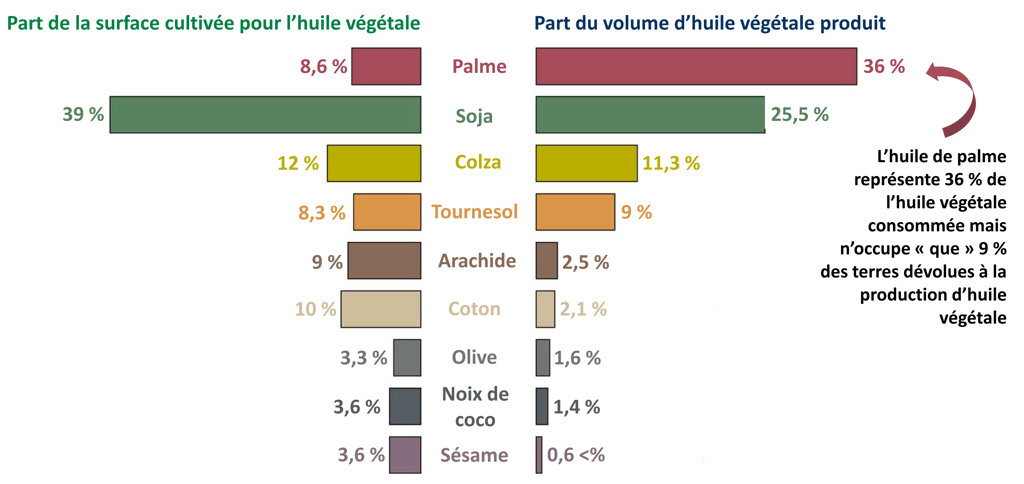

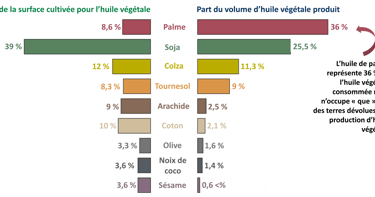

Figure 4 : Part de différentes cultures dans la surface cultivée pour la production d’huile végétale et part dans le volume total d’huile végétal produit. Alors qu’elle n’occupe que moins de 9 % des surfaces dévolues à la production d’huile végétale, l’huile de palme représente 36 % du volume total produit d’huile végétale. Source des données : Our World In Data [3] (https://ourworldindata.org/palm-oil).

À l’échelle mondiale, la disproportion entre le part de l’huile de palme dans le volume total d’huile végétale produit et la surface occupée par la culture des palmiers à huile démontre cet avantage décisif : alors que l’huile de palme représente près de 36 % du volume total d’huile végétale (la part monte à 41 % si on ajoute l’huile de palmiste !), elle n’occupe que moins de 9 % des terres cultivées dédiées à cette production, soit environ 29 millions d’hectares sur les 300 millions consacrés aux différentes formes d’huile végétale [3] (Figure 4).

Que ceux qui pensent que remplacer l’huile de palme par des alternatives à moins haut rendement (huile de tournesol, de colza, d’olive, …) serait une bonne idée y réfléchissent sérieusement : en définitive, cela reviendrait à accroître considérablement les surfaces agricoles nécessaires à la production d’huile végétale, et risquerait donc d’amplifier l’impact global de cette production sur la surface terrestre*. Vue sous l’angle du rendement et de la surface à exploiter, l’huile de palme apparaît moins comme une calamité écologique que comme un pis-aller pragmatique.

L’huile de palme comme conséquence d’un modèle de développement catastrophique plutôt que cause d’un désastre

Nous comprenons de la partie précédente que remplacer l’huile de palme par des alternatives à moins haut rendement n’est pas viable, notamment au vu des quantités en jeu. La véritable question n’est finalement pas de savoir si l’huile de palme est “bonne” ou “mauvaise” pour la planète, mais plutôt pourquoi nous en avons besoin et ce en quantité croissante.

La réponse est contenue dans la question : la croissance (économique), qui repose sur la hausse constante de la production-consommation de divers services et biens matériels, elle-même assise sur l’augmentation perpétuelle de l’extraction de ressources naturelles, dont l’huile végétale n’est qu’une forme parmi tant d’autres.

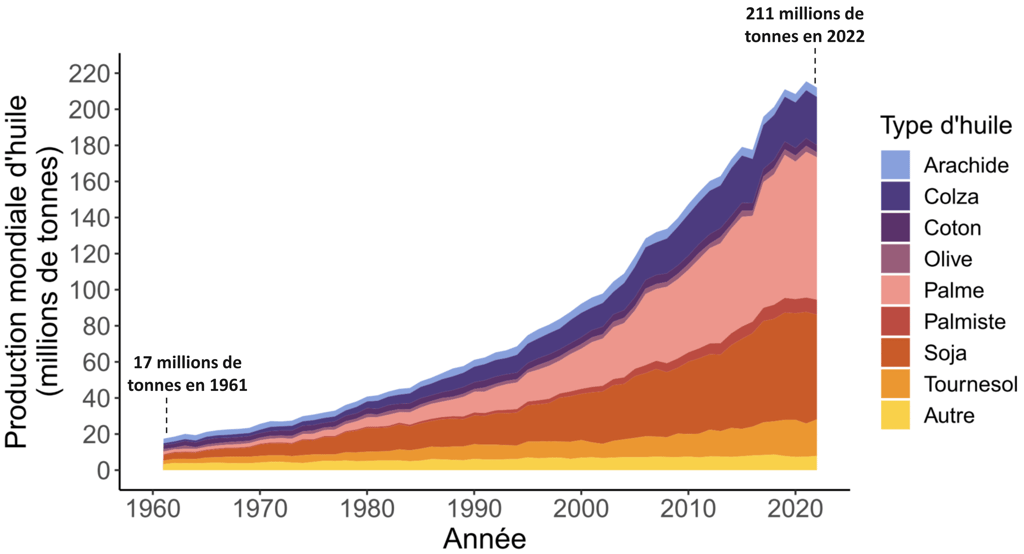

Au niveau des huiles végétales, cette logique extractiviste est très claire. La production d’huile végétale a été multipliée par 12 en quelques décennies, passant de 17 millions de tonnes en 1961 à 211 millions de tonnes en 2022 (Figure 5). Cette explosion répond à une demande croissante, elle-même alimentée par la croissance démographique et l’augmentation de la consommation individuelle. Par exemple, au niveau mondial et sans tenir compte des immenses disparités dans l’espace, l’apport calorique quotidien disponible par personne est passé d’environ 2200 kcal en 1961 à près de 3000 kcal en 2022 [13], tandis que la consommation annuelle d’huile végétale par personne est passée d’environ 4,7 kg à 12,6 kg sur la même période [14].

Figure 5 : Évolution de la production mondiale d’huile végétale depuis 1961. La production d’huile de palme (et d’huile de palmiste) s’inscrit dans une logique d’accumulation de différentes ressources afin de subvenir à une demande sans cesse croissante : entre 1961 et 2022, la production d’huile végétale a été multipliée par 12. Source des données : Our World In Data [3] (https://ourworldindata.org/palm-oil).

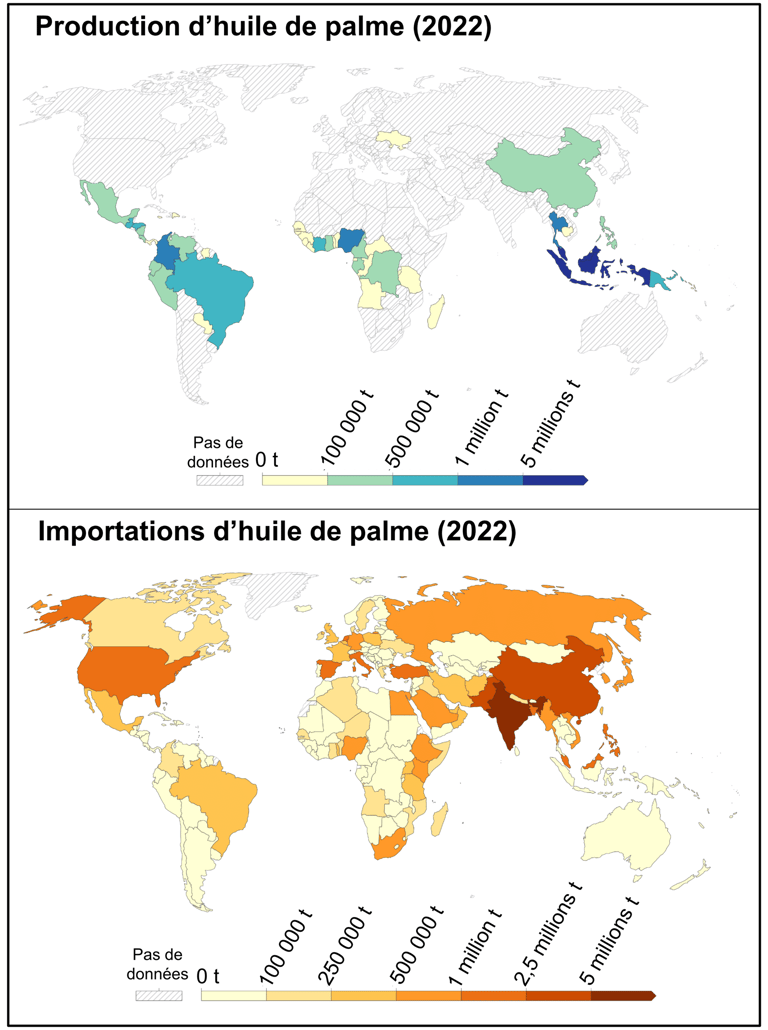

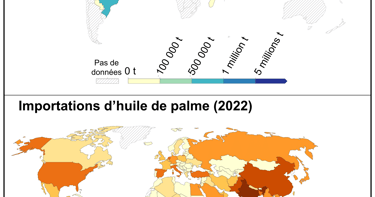

Figure 6 : Cartes de la production et des importations d'huile de palme par pays. L'huile de palme est produite dans quelques pays, puis exportée dans de très nombreux produits. Source des cartes : modifié depuis Our World In Data [3] (https://ourworldindata.org/palm-oil).

Mais comment mobiliser toujours plus de ressources naturelles dans un monde limité ? En cherchant sans cesse à maximiser la productivité, l’efficacité, la rentabilité et la performance des systèmes de production. La culture du palmier à huile illustre parfaitement cette logique. Elle n’est que l’un des systèmes intensifs et hyper-productifs mis en place pour alimenter en matière première les sociétés avides, insatiables et obèses (au sens propre comme au sens figuré) de la civilisation thermo-industrielle.

Les systèmes intensifs sont pleinement intégrés au processus de mondialisation, comme le montre l’huile de palme, produite dans certaines zones tropicales avant son exportation aux quatre coins du monde (Figure 6).

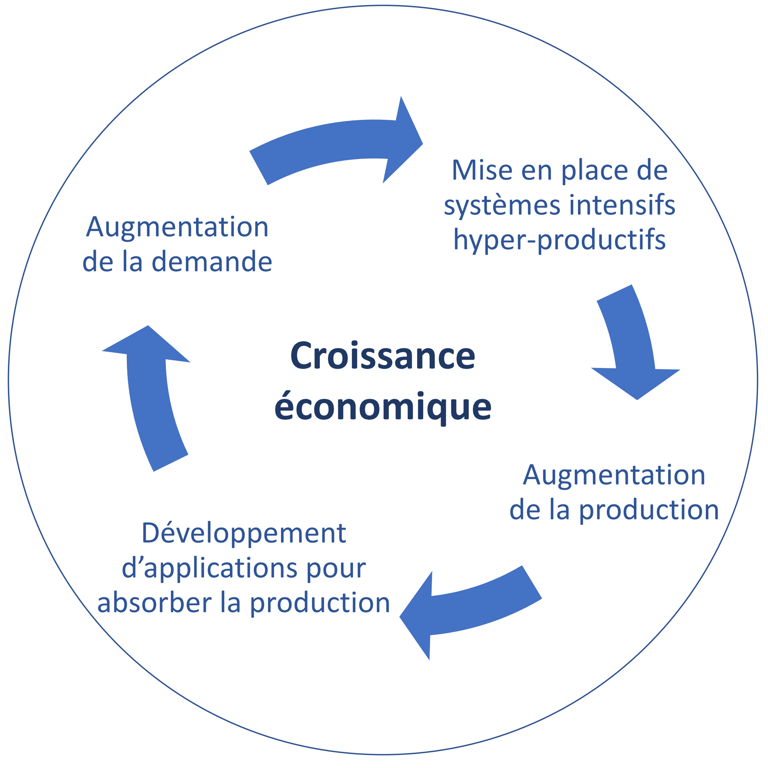

Ce modèle mêlant hyper-production et mondialisation s'inscrit plus généralement dans un cercle vicieux qui résulte directement de la logique de croissance économique (Figure 7).

Figure 7 : Le cercle vicieux imposé par la logique de la croissance économique. La logique du “toujours plus” suppose l’extraction croissante de matière première ; la mise en place de systèmes hyper-productifs permet d’augmenter la production de ressources naturelles, qui se retrouvent mobilisées par de multiples applications à l’utilité plus ou moins douteuse ; en retour, la demande pour les ressources augmente et ne peut être satisfaite que par la mise en place de davantage de systèmes hyper-productifs etc.

Les conséquences d’un tel modèle sont évidentes : il nous enferme dans un système d’accumulation et nous rend dépendants des structures productives mises en place, potentiellement à l’autre bout du monde. Deux raisons expliquent cette dépendance : 1) les chaînes industrielles à l’œuvre sont des filières complexes, pourvoyeuses d’emplois et qui crées de la sacro-sainte valeur, les rendant dès lors imperméables à toute ambition de démantèlement ; 2) les quantités de ressource en jeu rendent illusoire toute transition qui ne remettrait pas en cause les fondations mêmes du système (à savoir la croissance économique et sa dynamique accumulative).

Le parallèle avec la transition énergétique est évident : du fait de leur praticité et de leur disponibilité, les ressources fossiles ont conduit à une extraordinaire hausse de la consommation d’énergie, faisant du pétrole, du gaz et du charbon le socle de notre civilisation et rendant illusoire la possibilité d’une transition énergétique sans changement radical de modèle de développement et baisse drastique de la consommation d’énergie. De la même façon, nous nous sommes rendus accros à l’huile de palme et nous ne pourrons pas nous en passer sans remise en cause du modèle sous-jacent et sans décrue massive des quantités de ressource que nous consommons.

Cette création de dépendance se manifeste concrètement dans le secteur alimentaire. Pour stimuler la consommation, l’industrie multiplie les produits attractifs et addictifs. Et pour cela, la recette est bien connue : du gras et du sucre en abondance. La pâte à tartiner, qui combine ces deux ingrédients en quantités déraisonnables, est évidemment un exemple emblématique de ces produits visant l’addiction. La filière qui la soutient est puissante, pourvoyeuse d’emploi et de valeur économique, si bien qu’il ne viendrait à personne l’idée de remettre en cause son existence. Elle nécessite en outre des quantités astronomiques d’huile (et de sucre) ne pouvant être fournies que par des systèmes intensifs, qui deviennent dès lors indispensables.

Enfermés dans ce modèle mais cependant conscients au moins en partie de ses défauts, nous nous mettons alors en quête de solutions, comme produire de la pâte à tartiner de manière “éthique” et “durable” (c’est vrai qu’il serait dommage de se passer de cette merveille nutritive) sans remettre en cause un seul instant le cadre général (la croissance économique) dans lequel s’inscrit cette production. Une approche condamnée à l’échec en raison de son incohérente volonté à vouloir ménager la chèvre (la filière de la pâte à tartiner, ses consommateurs, sa voracité en ressources) et le chou (les impératifs écologiques).

Une approche plus radicale mais plus cohérente consisterait à voir l’huile de palme comme une conséquence d’un modèle de développement létal pour la biosphère plutôt que comme une cause du désastre écologique, ce que cet article s’est attaché à démontrer. L’huile de palme n’est dès lors plus le problème en soi ; c’est notre consommation totale d’huile et sa croissance perpétuelle qui constituent le problème de fond. Dans cette perspective, c’est la pâte à tartiner elle-même qui se retrouve sur la sellette, en tant que concentré de ressources et aberration nutritive difficilement justifiables dans un monde soucieux des limites écologiques (et sanitaires). Le débat ne porte plus sur le choix de telle ou telle huile dans la composition de la pâte à tartiner, mais sur l’ampleur, voire la légitimité, de sa production dans un monde aux ressources finies.

Si l’huile de palme sert ici d’exemple, la réflexion s’applique tout autant à d’autres ressources emblématiques**, comme le pétrole, devenu un pilier de notre système économique et source d’une dépendance massive. De manière générale, ce n’est pas la ressource en elle-même qui pose problème, mais bien le modèle économique qui en justifie l’exploitation et en rend la production incontournable. Ainsi, pointer du doigt le recours massif à l’huile de palme ou au pétrole (et ses produits dérivés : essence, plastique...) sans remettre en question la logique de croissance est peu pertinent : cela revient à blâmer les symptômes sans s’attaquer à la racine du mal.

Notes

*Ce qui rend d’ailleurs particulièrement ridicules les publicités d’industriels vantant leur pâte à tartiner garantie “sans huile de palme”, câlins et bisous d'orang-outan inclus [15]

**Il me semble que par souci de cohérence, les contempteurs de l’huile de palme devraient élargir leur critique à d’autres cultures, à commencer par le café dont la surface cultivée ne cesse de croître à l’échelle mondiale (passant de 9 millions d’hectares en 1961 à 11 millions en 2021). Le thé, le cacao, le sucre de canne, et plus largement l’ensemble des produits hérités de l’époque coloniale ont eux aussi activement contribué à la déforestation tropicale pour nourrir les très gourmandes sociétés des pays dits “développés” (c’est-à-dire des colonisateurs). Mais ces produits semblent bénéficier d’une immunité critique, leurs cultures étant installées de longue date et de fait jugées comme normales et non destructrices de forêt tropicale (sans compter la dépendance très forte des populations consommatrices aux produits eux-mêmes). Et quid de toutes ces cultures céréalières (blé, maïs, avoine…) qui ont, parfois depuis des millénaires, pris la place des forêts tempérées ? Ces dernières valent-elles moins que les forêts tropicales ?

Références

[1] France Info, « Loi Climat : Barbara Pompili défend une écologie de “bon sens” devant l’Assemblée nationale », franceinfo, 2021. https://www.franceinfo.fr/environnement/crise-climatique/convention-citoyenne-sur-le-climat/loi-climat-barbara-pompili-defend-une-ecologie-de-bon-sens-devant-l-assemblee-nationale_4352019.html

[2] E. Macron, « Déclaration de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur la planification écologique, à Paris le 25 septembre 2023 », Vie publique, 2023. https://www.vie-publique.fr/discours/291196-emmanuel-macron-25092023-planification-ecologique

[3] H. Ritchie, « Palm Oil », Our World in Data, 2021. https://ourworldindata.org/palm-oil

[4] V. Vijay, S. L. Pimm, C. N. Jenkins, et S. J. Smith, « The impacts of oil palm on recent deforestation and biodiversity loss », PloS one, vol. 11, no 7, p. e0159668, 2016. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159668

[5] E. Meijaard et al., « The environmental impacts of palm oil in context », Nature plants, vol. 6, no 12, p. 1418‑1426, 2020. https://doi.org/10.1038/s41477-020-00813-w

[6] WWF, « 8 things to know about palm oil | WWF », WWF. https://www.wwf.org.uk/updates/8-things-know-about-palm-oil

[7] Y. Pan et al., « The enduring world forest carbon sink », Nature, vol. 631, no 8021, p. 563‑569, 2024. https://doi.org/10.1038/s41586-024-07602-x.

[8] Alimentation & Nutrition, « Huile de palme raffinée valeurs nutritionnelles - Alimentation et Nutrition ». https://alimentation-et-nutrition.fr/huile-de-palme-raffinee-valeurs-nutritionnelles/

[9] J.-M. Lecerf, « L’huile de palme est-elle bonne ou mauvaise pour la santé ? », Pratiques en Nutrition: santé et alimentation, vol. 12, p. 20‑22, 2016. https://hal.science/hal-03487451/document

[10] K. Sundram, R. Sambanthamurthi, et Y.-A. Tan, « Palm fruit chemistry and nutrition », Asia Pacific journal of clinical nutrition, vol. 12, no 3, 2003. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14506001/

[11] F. Marangoni et al., « Palm oil and human health. Meeting report of NFI: Nutrition Foundation of Italy symposium », International journal of food sciences and nutrition, vol. 68, no 6, p. 643‑655, 2017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28142298/

[12] R. Ostfeld, D. Howarth, D. Reiner, et P. Krasny, « Peeling back the label—exploring sustainable palm oil ecolabelling and consumption in the United Kingdom », Environmental Research Letters, vol. 14, no 1, p. 014001, 2019. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaf0e4

[13] H. Ritchie et M. Roser, « Obesity », Our World in Data, 2017. https://ourworldindata.org/obesity

[14] Our World in Data, « Vegetable oil supply per person vs. GDP per capita », Our World in Data. https://ourworldindata.org/grapher/vegetable-oil-vs-gdp?time=earliest&country=~OWID_WRL

[15] F. Pouliquen, « Huile de palme - Procès perdu et mauvais coup de pub pour Nutella - Actualité - UFC-Que Choisir », UFC-Que Choisir, 2024. https://www.quechoisir.org/actualite-huile-de-palme-proces-perdu-et-mauvais-coup-de-pub-pour-nutella-n115874/

Conclusion

La production de l’huile de palme n’est qu’une composante anecdotique de l’activité humaine, mais elle est une excellente illustration du danger qu’il y a à se focaliser sur des processus isolés (approche réductionniste), sans considération des interdépendances dans le Tout (approche holistique).

Une approche réductionniste “nez dans le guidon” laisse en effet aisément penser que l’huile de palme est la cause directe d’un désastre écologique de grande ampleur, et que sa production doit donc être drastiquement limitée au profit d’autres productions supposées plus vertueuses, tout ceci sans nécessairement revoir le modèle sous-jacent qui pousse à produire et consommer toujours plus d’huile.

Par contraste, une approche holistique amène à considérer l’huile de palme comme la conséquence d’un modèle mondialisé de (sur)consommation bien plus que comme une cause directe de désastre écologique. Sans abaissement massif des quantités d’huile végétale consommées, remplacer l’huile de palme par d’autres productions à beaucoup plus faible rendement reviendrait à maximiser la surface occupée au sol pour la production d’huile végétale, et donc potentiellement à aggraver la catastrophe.

Le vrai problème de fond ainsi mis en évidence est celui de la croissance économique, qui suppose la consommation croissante de ressources naturelles, dont l’huile végétale, et la mise en place de systèmes hyper-productifs sans lesquels il serait impossible de satisfaire l’appétit insatiable de sociétés boulimiques. Une seule solution viable ressort de ce constat : diminuer notre consommation de ressources naturelles et revoir notre paradigme économique de fond en comble, ce qui impliquerait de questionner l’existence même de productions particulièrement voraces en ressources (dont la pâte à tartiner).

Henri Cuny